今屆政府首次引入績效指標(KPIs)的管治模式,用來提升政府的治理能力。表面上,這手法是要推動官員加快工作,追上指標,但或會成為新的民生問題,或解決民生問題的阻礙。

近日的一些事件便是一個很好的例證。

日前房屋署被傳媒發現在公共屋邨的通風位,興建公屋單位,深水埗麗閣邨、沙田的沙角邨、大埔廣福邨、上水彩園邨等多邨淪陷。由於工程鑿穿居民單位的牆身,問題才被爆出。傳媒集中討論房屋署的工程噪音如何影響居民,而我們從中看到了一個更重大的問題,就是KPI或帶來管治失效,成為官員困局,進一步惡化民生問題。

在公屋通風位建單位,官員是否為達KPI?

績效指標(KPI)是特首李家超在2022年施政報告引入的管治手法,目的是提升「治理能力」和「治理效能」。「政府做事既要符合程序,更要「以結果為目標」。我已就指定項目訂立了約110個不同指標(包括績效指標(KPIs)),收錄於附件,以便監督進度和成效,適時改進,我並要求各政策局和部門進一步制訂更多指標,在立法會匯報。」特首在施政報吿說。

在施政報告的附件,特首列出了100多個kpi,覆蓋範圍非常廣泛,由體育、運輸、環保、教育、勞工、社會福利、到青年發展等。單單是公營房屋方面就已經有14個KPI,包括:

1)於未來 五 年(2023-24 至 2027-28 年 度 ) 增 加 公 營 房 屋( 包 括 傳統公屋、「簡約公屋」、「綠表置居計劃」和「居者有其屋計劃」 單位)的供應至 約 158 000 個 單 位, 較 之 前 五 年(2022-23 至 2026-27 年度)高 50%。

2)將「公屋綜合輪候時間」在 2026-27 年度降至約 4.5 年(截至2023年3月底,平均輪候時間為5.3年)。

3)於未來五年(2023-24 至 2027-28 年度)分階段提早落成約 12 000 個 公屋單位,達至未來 10 年(2023-24 至 2032-33 年度)提早落成約 14 000 個公屋單位,讓公屋申請者提早上樓。

雖然施政報告沒有說出如果官員達不到績效指標會有什麼後果,但既然已經定出了指標,政府內部應該已經有了共識,如果相關部門達不到,已經是反映官員的表現不合格,下屆能否連任將會成疑。由於KPI要求問責官員要達到量的指標,房屋官員為了盡快提高公屋供應,便出現了在公屋通風位建單位的「怪胎」。

為達指標,不顧市民生活質素?

公屋加建單位事件,反映了兩個問題:

第一,官員為了跑KPI數,竟然不顧市民的生活質素,在擠迫的公屋樓宇再加建單位,令到公屋居民的生活壓力百上加斤。相對於星加坡的寬敞公屋,但在香港,一個世界首屈一指的國際金融中心,公屋的居住環境非常狹窄,簡單來說是蝸居。每個單位非常擠迫,居民平日抖抖氣的地方就是每層屋邨的公共空間,尤其是通風位,在那裏最少有陽光和新鮮空氣透入。現在房屋局竟然剝奪舊邨居民的透氣空間,在公屋走廊末端的通風空格加建單位,新的單位將通風口圍封,令走廊更加侷促,香港基層人士的居住環境將更加非人道。

第二,房屋局缺乏方案解決房屋問題,竟然要用小修小補的方式在公屋的公共空間加建單位,而不是有大刀闊斧的改革提高公屋的供應。今屆政府上任一年了,仍然見不到政府公布任何大範圍興建公屋。政府說來說去只是粉嶺高爾夫球場裏的9.5公頃土地,興建12幢住宅大樓,共提供1.2萬伙公屋及居屋單位,但也仍然未有定案,就算成功,也不能滿足基層住屋需要,根據房屋委員會的資料,截至2023年3月底,有逾13萬家庭輪候公屋,有20多萬人仍然住在劏房。

香港真的沒有地興建公屋嗎? 大家可以隨意到新界郊區,那裏到處都是農地,政府只需要與鄉民和不斷囤地的發展商商討,讓政府收回大塊大塊的土地,只要妥善的安置居民,便可以建公屋,而且用組件的方法,建屋量一定能夠很快達標。可是,過去一年沒有見過政府作出大型收地的行動。

真正要做的工作沒有做,竟然用這種治標不治本的方法來解決嚴峻的住屋問題?如在通風位加建單位,一棟20層的樓房只能加建20個新單位,假設每個屋邨有5棟樓,每個屋邨只可以有100個加建單位(5x20)。現時香港共有258個公共屋邨,但不是每個屋邨也有通風位可以興建新單位,假設有200個屋邨適合,政府最多有2萬個單位(200x100),但香港有逾13萬家庭正在輪候公屋,而申請數目只會不斷增加,政府以這種方法根本不能持續的解決房屋問題。

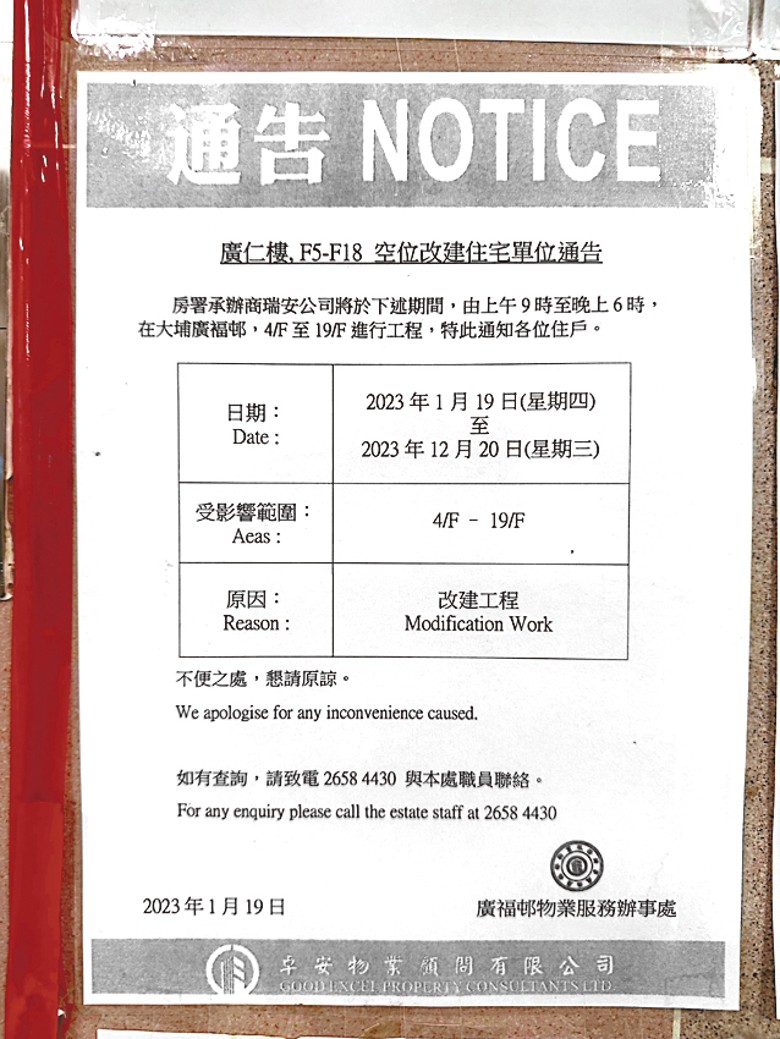

香港需要大刀闊斧的建屋措施來提高公屋供應,但現在政府解決不到問題之餘,還因追上KPI而製造更多民生問題。加建的單位不但令公屋的居住環境更擠迫,工程還為居民帶來每天很大的噪音滋擾。據報,房屋署竟然沒有就「公屋加建單位」一事,諮詢居民,只用一張通告草草了事。房屋署回覆傳媒查詢時指,把公屋大廈空格位改建作公屋單位,是為了滿足社會對公營房屋的需求,部門已物色麗閣邨、廣福邨、沙角邨和彩園邨等8幢長型大廈的相同位置,以試驗形式進行改建住宅單位工程,並考慮擴展至其他同類樓宇。

服務深水埗居民的民協社區主任郭偉誠向本報透露,加建單位的工程也出現在其他深水埗的公共屋邨。「深水埗區內不止麗閣邨正進行同類型工程,其實南山邨都做緊,甚至有部分已經完工,如果唔爆依單野出黎,房屋署係咪想靜靜雞搞掂佢!?」他說

KPI或成為解決民生問題的阻礙

從以上的例子,我們看到KPI會引起新的社會問題,但其實它也可能成為解決民生問題的阻礙。

香港官員做事一直缺乏彈性,雖然很多事情有很多方法解決,但他們不會主動解決,令民怨四起,現在忙於跑數,更加不會理會其他問題。原因很簡單,房屋官員如不能達標,極有可能需要問責,因此就算有基層市民遇到住屋問題,需要安置,官員也有可能為了達標減低輪候公屋數字,而漠視問題,因為解決其他問題並不會令官員加分,與KPI達標無關。

這或許解釋了為何房屋局局長何永賢一直不應承受重建影響的大坑西邨居民的「一屋換公屋」要求,因為若果按居民要求將附近新建的一座公屋的一千幾百個單位安置居民,她便不可以在數字上表達自己增加了公屋單位,怎能達到KPI將輪候時間減少至4.5年(前看上文)? 建築師出身的她或許可以滿足KPI要求,但又是否一位關心市民的賢官?如達到特首要求的KPI之餘,她又是否做到國家主席習近平在七一講話對港府的要求「民有所呼,我有所應」?

- 一碗膿湯 - custom top left

- 一碗膿湯 - custom bottom left

- 一碗膿湯 - default

- 吸引力法則:心想事成的心理密碼(9)?

- 吸引力法則:心想事成的心理密碼(8)?

要解決大坑西邨重建安置的問題(請看我們早前的社論了解議題),官員要有彈性及智慧處理,首先政府必須主動與大坑西邨擁有人平民屋宇商討,如果政府用了公屋單位給他們的居民作為安置,平民屋宇要把將來建成的單位還給政府。但何永賢沒有這樣做,相信她只埋頭苦幹跟著紙上的指標,深怕達不到便烏紗不保,因此何永賢一直不敢與居民見面,逃避為官的責任。

由此分析,將來若果一些事情是與達標沒有關係,可能會長期遭到官員忽略,那麼KPI便成為了官員回應居民需要的障礙,變成了一個新的管治問題。

KPI落在港官身上,造了另一種管治問題

香港政府定立KPI的原意是改善香港的管治,解決香港公務員「不做不錯」的陋習,怎知事情落在香港的問責官員身上,再加上一向只照本子辦事的公務員,就製造了另一種管治問題。從以上兩件民生事件分析,為了跑數追上指標,官員現時只重量不重質,將會更加漠視民生需要,怎能做到提升「治理能力」和「治理效能」?香港管治的僵化根本沒有解決,官僚繼續存在,甚至變得更嚴重。這就是KPI的諷刺。

績效指標的本意是好的,如果合適地運用會有成本效益,增加公務員的工作效率,但如果運用得不好,便會令官員「死讀書」,為了達標,而忽略了市民的急切需要,甚至影響現時公屋居民的居住環境也在所不計,這就是政策的本末倒置。我們大家都明白, 績效指標本身沒有錯,錯就錯在人。

雖然沒有確實證據顯示,以上兩個例子(公屋加建單位、和拒絕安置大坑西邨居民),與政府定立KPI做法有關,但憑政府在加建單位上的急速,及在大坑西邨安置上的迴避態度,我們看到明顯關連的跡象。值得關注的是,這兩件事件可能只是KPI引發的管治和民生問題的冰山一角。今次牽涉的是房屋局局長周永賢,其他的問責官員為了達到績效指標,也會否在服務市民時重量不重質,而衍生不同的社會問題?

回頭看,當特首為了提高政府辦事效率,而定立KPI管治方法時,他有否考慮香港官員的文化背景及個人素質,是否適合要求他們跟隨一系列的指標?坦白說,如果手法放了在沒有彈性的官員身上,只會成為官員困局,令他們成為追趕KPI機器,不是以民為本的管治者。定立指標可以讓特首交出「成績」,但最後是否真的做出成績,改善了香港的治理水平?還是弄巧反拙,達不到習近平主席的要求之餘,更令香港的管治水平變得越來越惡劣,只剩下一堆冰冷的達標數字?

總結來說,KPI並非解決香港問題的藥方,如官員的管治手法不是以人為本,只跟着紙上訂了的績效指標而工作,他們根本解決不到香港的問題,還製造更多問題。其實政府需要解決的是人的問題,在追上KPI目標時,官員需要有同理心以及彈性。

如果香港繼續用KPI作為管治方法,我們更加需要有遠大志向、愛民如子的官員,施政質量並重,才能令指標發揮果效。如果任何高官沒有這種特質,在追趕KPI的同時,引致民生問題未能解決,導致民怨四起,官員應該問責下台。

完