自從行政長官李家超於去年十月在施政報告宣布關愛隊「計劃」之後,政府一直對外宣傳關愛隊是要「推展關愛活動」。要關愛社區,除了找有心有力的地區團體之外,另一個選擇當然是有專業知識和豐富經驗的社福機構。

可是,在政府的評選準則下,一向服務基層的社福機構卻不合資格申請成為關愛隊,令覆蓋全港的首個關愛社會「計劃」被批為「掛羊頭賣狗肉」。

在今集,我們訪問了一名資深社工,紀錄由他最初躊躇滿志打算參加關愛隊,到最後放棄的心路歷程。政府剔除的不單是非建制組織,還有熟悉社會服務的社福機構,背後的原因為何?關愛隊的施行長遠會對香港有什麼影響?對於種種的指控,民政及青年事務局又如何回應?我們會在這篇文章詳細披露。

社福機構不合資格申請 施麗珊感「無奈」

香港的貧窮人口近年一直上升,根據統計處2020年的數字,香港有超過165萬貧窮人口,每10個人,便有兩個人活在貧窮線之下。在此情況下,市民對社會服務有很大需要,政府的關愛隊正正是一個好機會,能夠集合全港社區組織的力量幫助有需要人士。

但,事與願違。

我們之前已經介紹了評審標準規定申請者必須曾經舉辦或協辦過慶回歸、國慶及國情活動,和參與需要民政事務總署邀請才可參加的抗疫活動,變相令只有建制派團體入選,令幾乎所有非建制組織不合資格申請。

被拒諸門外不單單是地區團體,也包括最有資歷幫助弱勢社群的社福機構。

我們接觸一直服務深水埗基層的香港社區組織協會(社協),副主任施麗珊透露他們不會申請成為關愛隊。「我地研究過,不合條件申請,要之前辦過國慶活動才合格申請。」她說。雖然社協關愛基層多年,是名副其實的關愛隊,但政府的要求令其不合格成為關愛隊,一向為社會不公義發聲的施麗珊說感到「無奈」。她認為,關愛隊的甄選標準應該針對申請者是否對社區關懷,而不是有否舉辦國慶活動。「關愛隊應是針對社區關懷,無辦國慶,亦不等於不愛國。」她說。

政府有意令社福機構不合格 與NGO抗衡

本報聯絡了代表非政府社會服務機構的香港社會服務聯會(社聯)行政總裁蔡海偉,要求訪問他有關關愛隊甄選標準導致社福機構被篩走的問題,及其運作模式對香港的影響。一向關心社會服務政策且對傳媒友善的他,罕有地迴避。一天後,他在電話信息中以英文回覆:「Sorry, I didn’t follow this issue and don’t have the knowledge to comment. ?????? 」(對不起,我沒有跟進這個議題,沒有足夠的認識可以評論。)

有政界和社工界人士分析他的沉默多少反映社聯在現今的政治環境下面對的壓力。有不願公開名字的政界人士估計「政府是用關愛隊來打社聯的,因為在2019年的示威有不少社工參與,現在NGO在每區也有工作,關愛隊就可以與他們抗衡。」

2019年示威爆發後,網上湧現不少互助的街坊群組,也有不少社工參與示威,根據我們訪問的不同人士,政府的關愛隊甄選條件不但是要排除政府不信任的互助委員會,也是要排斥社福機構,令他們不可沾手關愛隊,從而縮小他們在社區的力量。資深社工Kenny指出「參與地區的社福機構在此安排下並未得到任何祝福,甚至成立多年的互委會亦相繼取消,相信這代表反修例事件下,中央已不信任以上組織,並希望以直接任托的關愛隊接手地區工作。」

他認為,關愛隊是當局在香港做的政治工作。「關愛隊名義是在地區進行關愛工作,與非牟利社會服務機構性質一致。因此,資金應撥給非牟利社會服務機構去做。然而,關愛隊現所做的變相是愛國工作,「關愛隊」是掛羊頭賣狗肉,只是政府擔心「關愛隊」改名為「愛國隊」,擔心社會的不接受性。」

只提供低技術關愛服務 犧牲的是市民

關愛隊設計也隱藏了另一個方法排除社工。 根據民政事務總署網頁有關關愛隊的介紹,每一隊荃灣及南區關愛隊所負責政府合約規定的「必須提供的服務」是非常基礎且一式一樣的服務,主要向小區居民宣傳小區關愛隊聯絡途徑、與居民建立聯繫網絡、向居民提供公共服務資訊、協助預約和轉介、提供簡單家居維修、健康講座、舊衣回收、向有需要人士送贈物資、為長者作健康檢查、協助突發和緊急事故等。

有人分析政府是刻意只要求低技術的服務,令關愛隊不需要經驗豐富的社福機構,從而讓很多本身沒有技術的團體合資格成為關愛隊。「政府心裏明白,這些團體服務質素未必做得太好,因此要降低資格。如要求高,這些愛國團隊便入不到閘。我認為是政府希望由現在開始,培育自己的愛國團隊做地區工作,同時培育聽話的人。」Kenny說。

他說,關愛隊的服務本來可以做得更寬更廣更深入,例如為有需要人士提供輔導、探訪獨居長者、關顧特殊兒童、精神病康復者、外展幫助拾荒老人等服務,但政府的做法如同為了剔除社福機構而犧牲給市民的服務,令服務變得表面和公式化。

現時香港的社會服務主要依靠社署直接資助分佈全港18區共67間的綜合家庭服務中心提供,但社工處理個案工作量大,每位社工需處理100個案,人手嚴重不足,很多弱勢社群缺乏支援,引發不少家庭悲劇。社工認為,這些社會慘劇都是可以通過各小區的關愛隊去防止及發現,彌補政府社會服務的不足。關愛隊可以作出預防性的功用,加強鄰里互助,有助加強人與人的關係,從而減輕家庭慘劇。可是,現在政府「特別」設計的關愛隊完全不是這回事,只提供低技術的社區服務,白白浪費了關愛隊原本可以做到的功能。

順道一提,我們看到關愛隊將提供的「必須提供的服務」與慶祝回歸/慶祝中國成立/國情等活動沒有關係,換言之政府根本不須要求申請者有舉辦愛國/國情活動經驗,側面證明政府定出這些準則嚴重缺乏理據。

社工與上司商量,決定不申請關愛隊

政府的評審準則,如同把熱心幫助社會的人推開,Kenny便是其中之一。

Kenny(化名)是資深社工,也是一名大學社會工作學系兼職講師,一向關注不同地區內基層居民的權益。由於社福機構缺乏資源開創新服務,因此去年當他聽到政府公布開啟關愛隊計劃時,他認為是一個機遇。香港沒有渠道讓地區持份者和居民參與社區的決策,他想到或許可以通過成立關愛隊,在區內舉辦聚會,以了解地區人士所需要的服務,然後向政府反映,令資源可以配對,提供急切需要的項目。更重要的是,關愛隊可以建立群體之間的關懷,推動社會和諧。

然而,滿有夢想的他與上司商量後,機構決定不會申請成為關愛隊,原因是團體甄選的要求令社福團體沒有可能合格。

他說,因一般社福機構主要針對社會福利需要而提供服務或相關義工活動,但甄選準則E項要求必須包括兩類支持/配合政府政策的服務/活動, 而4類當中佔了3類需涉及慶回歸、慶祝國慶或國情等活動,導致非政府組織的社福機構難以符合資格。「因愛國團體才會舉辦愛國活動,非牟利社會服務機構則不是。」Kenny說。

他指,為基層提供協助及爭取權益的團體,大多以監察政府,以至向相關政府部門提出意見為改革重點,而非所謂唱好。「在這狀況下,這些定位作反對及監察的團體,一般較難獲取政府資源或資金,亦因此較少會舉辦慶回歸、慶祝國慶或國情等活動。政府的甄選準則,似乎想發出一個信息,聽話才有資源,換言之,建制派才能進埸成為關愛隊。」

Kenny相信社福機構願意申請的亦不多,除了不合資格之外,就是計畫的資助金額不多,甚至需要機構淘腰包,也令機構卻步。再者,非牟利團體所接受的政府資助是讓其提供服務,機構沒有額外資金來補助關愛隊的服務。相比之下,資金充足的建制政黨卻能夠營運,有分析指這也是政府提出低額資助的原因,目的是讓有資源的建制組織勝出。

評審沒公眾參與 沒上訴機制

整個關愛隊的設立缺乏民意。在第二集,我們已經提過民政及青年事務局迴避回應政府有否諮詢公眾來訂立評審準則,我們只能夠從12月12日政府發給立法會的討論文件,發現「 全港評審小組 」 是負責制定準則以評審申請團體的,而該小組的主席就是民政事務局局長麥美娟,意味着她主導制定準則。

另外「關愛隊」的遴選分為兩個階段,第一個階段是遴選團體,第二個階段是甄選服務意見書,意見書獲選的團體就會成為關愛隊。而每個階段也有兩個評審小組負責遴選:「地區評審小組」負責第一步的甄選,而「全港評審小組」就負責最後的審批。政府一直向外宣傳,指兩個階段的遴選工作皆由兩個小組負責,「以確保遴選程序透明公正」。

可是,根據民政及青年事務局的網頁顯示,兩個小組的成員也是政府官員,包括一些政策局的副局長和部門處長,完全沒有公眾的參與。在評審過程中擁有決定權的「全港評審小組」的主席是民政及青年事務局局長麥美娟,「地區評審小組」的主席是民政事務專員,職系上也是聽命於局長。遴選的決定不設上訴機制。由此看來,民政及青年事務局由評選準則的制定,以致評審的決定,也是一言堂。

「關愛隊的評審過程問題是絕對的權力控制,明顯看出政府希望擁有絕對的權力控制及決定委託哪一團體參與及進行計劃。在此前提下,可能出現的是不透明或涉及不同利益輸送問題。」Kenny說。

Kenny認為關愛隊的選拔應該有公眾的參與。「如這些關愛隊是服務小區內街坊需要,那為何不能由區內街坊投票形式作決定?所以,我認為最終的評審準則應交由區內市民投票決定,這才是令關愛隊真正地服務市民。」

累積怨氣 造成反效果

在上兩集的報道,通過訪問及翻查政府文件,我們歸納出關愛隊的真正身份是要為政府做「政治任務」。政府先通過有利建制派的評選準則,令關愛隊成為建制派的囊中物,之後利用他們在民間建立力量,為建制派拉票,或自己參選/委任,成為未來的區議員,甚至立法局議員。政府有兩個目的:1)在地區上強化愛國者治港體制,令議會牢牢緊握在建制派手中;2)讓關愛隊成為滲透社會的工具,作為監控社會,控制民情的工具;和宣傳政府政策的機器。

無論政府是出於什麼原因而要推行關愛隊計劃,但關愛隊現時的形式和做法會帶來深遠的後果,會為香港帶來很多隱患。

Kenny相信,因應反修例示威下,中央及香港政府發覺需要自己多直接參與地區工作,從而培育新一代親建制人才,和增加所謂民間聲音的支持,希望他們相對會為政府著想,令行政更容易推行政策及操施。「如政策及操施是以人為本,考慮基層需要會好些,但若政策及操施傾向權貴,則反而導致基層會累積怨氣,結果與設立關愛隊原意造成相反效果。」

Kenny指出,若只有建制派能夠成為關愛隊,不但會扭曲了社會工作的性質,由負責監察政府,變成只唱好香港,會成為一種蒙蔽,社會會逐漸失去解決問題的視野。關愛隊以個案形式處理問題會越趨成為社會重點,例如解決個人貧窮問題,重點依靠派發食物,則日後更難改變社會結構性問題。「若長遠單一處理,並且成為一種文化及風氣,我們會更難察覺,可能香港的貧窮問題是政策所導致,甚至是社會環境所造成,需要從宏觀角度去思考及解決。」他說。

他憂慮,如香港長期不能解決結構性問題,會引發社會的爆發式反應。「如國內因防疫操施嚴厲限制下,新疆烏魯木齊發生火災導致十人死亡事件,引發所謂的A4/白紙革命,這便是我認為中國式管治深層次問題。」

Kenny更擔心,關愛隊的愛國/國情等評審準則會成為社會指標,日後可能所有社會服務、教育、法律機構、都一樣需要以這些準則作為考慮。他估計,未來政府資源或資金等津貼,都相應要求有「愛國」原素。「在這愛國效應下,不但政府部門要愛國,甚至地區團體或組織亦會出現自我審查有否愛國,為免影響日後政府提供的資助,自我進行審查有否舉辦或參與慶回歸、慶祝國慶或國情等活動?」

議會繼續清一色 香港只會倒退

在第二集,我們訪問的前獨立區議員、關愛隊申請者之一的Sam預測,關愛隊會成為駁腳為建制派在地區大黨拿取票源,將來獨立人士更難與建制大黨爭選票,建制派不但會獨攬區議會議席,入了區議會後再成為駁腳栽培成員到立法會,「清一色建制派議會將會繼續。」他說。

Sam慨嘆,立法會繼續清一色只會令更多市民對香港沒有信心而移民。 「如果我現在是30多歲,我也會走。」他坦言,此話多少帶有一點苦澀。「社會的張力會越來越大,民建聯等大黨會玩曬,但由於他們能力有限,立法會只會充斥廢人,香港只會倒退。」

資深政界人士、前立法局議員馮檢基指出,關愛隊系統的目的是做社會監察,但效果是幫助建制派在選舉獲選,延續立法會的清一色狀態。「建制派通過關愛隊在地區拉票,結果繼續是清一色的立法會。這不再是一國兩制,一國兩制的香港在政治上是可以有不同的聲音,清一色令掌權者都是建制派,這樣就negatize了非建制派。」他說。

據馮檢基的分析, 關愛隊所導致的清一色結局會令更多香港人不參與投票,因為覺得投票也改變不到建制壟斷議會的結果。「這會令香港人逐漸放棄投票,市民會覺得政府對不同意見的人那麼負面,就算在直選20席全部贏了,也沒有用。。。這怎會是一個多元社會,香港在政治上只會成為內地一個市。」

他坦白的說,「政府不要說想議會有多元聲音,講一套,做一套,口講多元,但做就是單一化,令社區單一化。」

有一件事值得注意,政府在網頁、申請指引、及立法會的文件裏從沒有提過關愛隊的服務年期,只隱晦地說他們有「兩年資助協議期」,沒有說明協議期完結後,政府會否重新再一次為18區甄選關愛隊,還是會為現時的關愛隊續約?我們去信該局的新聞組查問,他們的書面回覆寫道:「政府會在「關愛隊」兩年資助協議期後,檢視工作成效和未來路向。」沒有直接回應問題。

這意味著被揀選了的建制團體,將會繼續成為香港的關愛隊,清一色會成為定局!

與「由治及興」背道而馳 令社會更撕裂

馮檢基坦言:「李家超宣布關愛隊的時候, 我最初以為是好東西,還鼓勵認識的團體參加。我當初以為關愛隊是扶助弱勢社群,做一些派飯、安排打針、陪診等扶助弱小的工作,純粹是慈善工作,現在明顯不是。」 他批評,慈善工作不應該與政治扯上關係,認為關愛隊的工作本可以復和撕裂了的社會。

敢言的馮檢基說,政府在關愛隊的做法與中央的「由治及興」目標背道而馳, 「中央說香港現在是由治及興,因為已經處理了亂,所以應該是“家和萬事興”, 讓香港人出來通過參與關愛隊令社會興盛。我以為這是關愛隊的目的,結果卻令我失望。關愛隊會令社會更撕裂, 其他團體會感覺政府打壓他們,把他們推在一旁。」

自80年代已從事議會和地區工作的馮檢基說,政府的做法必定引起一向服務社區而被解散的1600多個互委會的不滿。「政府解散他們,並用關愛隊取代,但互委會一直有做這些工作,包括送飯、派口罩、做快測。他們沒有政治背景,不會參加親中的活動,就不可以做關愛隊,他們一定不開心,做法令他們反感。」

「現在已經沒有人出來搞事,而且國安法已經可以防止動亂,便不需用這一套(關愛隊)。現在他們用的一套是針對由亂到治,做法是與中央持反方向。中央說“治”已經來到,你還用重典?如果想「興」的,政府應該想如何可以團結,重建一個家。」

政治活動成社會價值

馮檢基擔心,關愛隊的甄選標準所要求的政治工作(舉辦慶回歸/國慶及國情活動)將會成為社會價值。獲選的團體會認為不做這些活動就不被政府接受,並藐視不做這些的人。「久而久之,這會成為社會的價值,令其他人屈服,認為要做這些事情才可被認同,還negatize(否定)其他人,但由於香港人的個性是不會就範的,這便令社會繼續異化。」

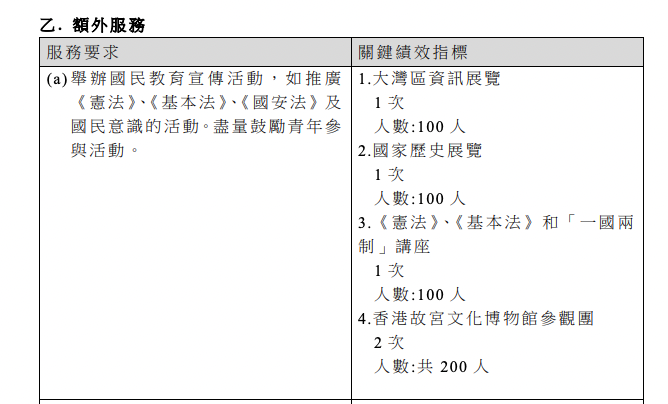

每區的關愛隊除了要履行合約定立的「必須服務」,機構還可提供額外服務,而根據申請指引,這些額外服務會令他們獲得優先考慮成為關愛隊。至於是什麼額外服務?我們可以從指引裏面的這句了解:「如額外服務以政策宣傳及教育或大型地區節慶活動為目標或主題, 有關申請將獲優先考慮。」

這意味著,關愛隊負責做宣傳政府政策,如果政策是好,關愛隊的這個功能會有正面作用,但如果政策是惡法,那麼關愛隊就成為宣傳機器。

申請機構是很懂得解讀“節慶活動”這句話的,與政府之間好像已經有默契。我們研究過荃灣及南區所有獲選團體,他們提供的額外服務一律包括宣傳國安法、國家意識教育、培養愛國愛港價值觀、舉辦升旗禮儀式和國慶等活動。以荃灣東居民聯會(石圍角「關愛隊」)為例,該會會提供的額外服務包括舉辦有關推廣《基本法》、《國安法》、國民教育、和國家安全日等活動。承辦荃灣德華小區關愛隊的荃灣地區之友社的額外服務包括在區內學校或團體舉辦「慶回歸」、「慶國慶」升旗禮。南區關愛隊(香港漁民互助社)會舉辦節慶活動,從而「加強居民國民身份認同和增 加民族自豪感」。

有社會人士憂慮當局是利用關愛隊做大量的國家意識教育。表面上看,提供國家意識教育等額外服務是團體自願提供的,不是政府規定的,但現在離奇地成了每一隊關愛隊的「指定動作」,給人的感覺就是傳播「國家意識教育」就是關愛隊其中一個任務。「透過不同形式讓市民參與,從意識形態上改變或接受愛國意識,從而令政府更容易控制人民。」Kenny說。

民政及青年事務局迴避問題 態度罕見

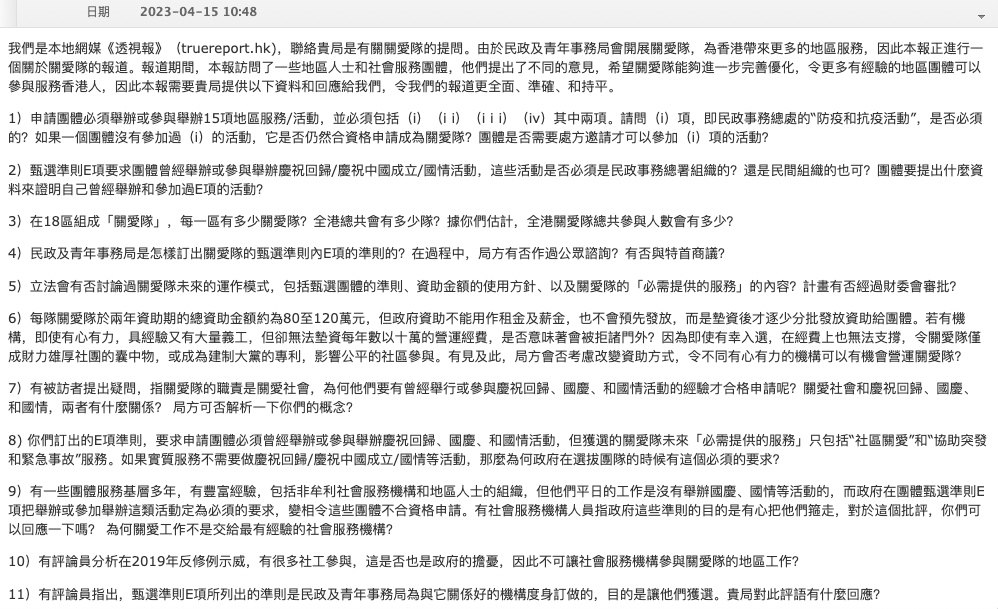

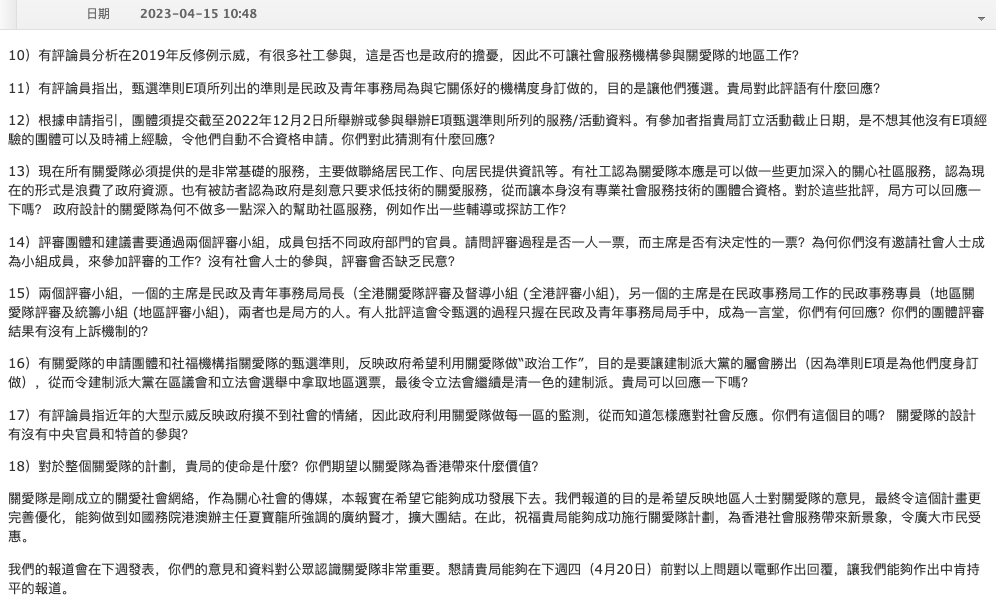

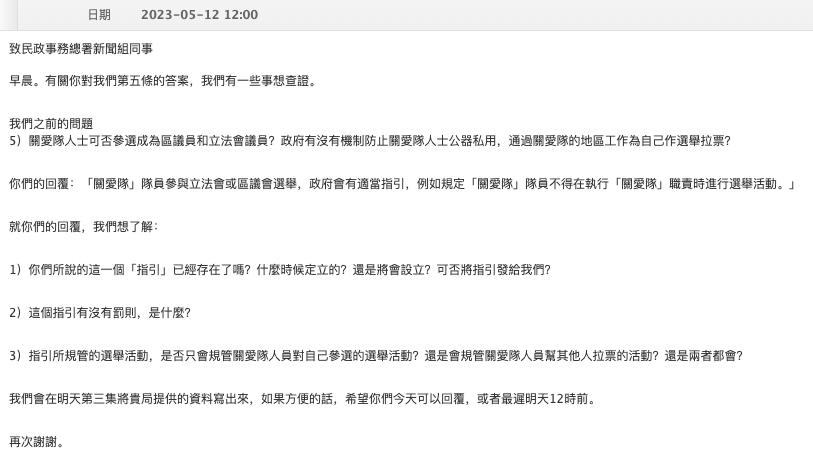

由於關愛隊這個計劃實在充滿疑團,本報在4月15日共發了18條問題到民政及青年事務局的新聞組,希望為問題找到答案,也希望公平的讓政府回應被訪者對它的批評。我們的問題包括:

- 政府是怎樣訂出關愛隊的E項甄選準則,局方有否作過公眾諮詢?為何要團體有慶祝回歸、國慶、和國情活動的經驗?關愛社會和這些有什麼關係?計畫有否經過立法會財委會審批?

- 獲選的關愛隊未來「必需提供的服務」不需要做慶祝回歸/慶祝中國成立/國情等活動,那麼為何政府在選拔團隊的時候有這個必須的要求?

- 評審準則訂明申請團體必須參與民政事務總處的“防疫和抗疫活動”,團體是否需要民政事務總處邀請才可以參加其抗疫活動?

- 政府資助不能用作租金及薪金(令沒有資源的非建制組織難以生存),也不會預先發放,局方會否考慮改變資助方式?

- 有一些團體服務基層多年,但平日的工作是沒有舉辦國慶、國情等活動的,政府這些準則的目的是有心把他們箍走?

- 評審團體和建議書要通過兩個評審小組,評審過程是否一人一票,而主席是否有決定性的一票?為何沒有邀請社會人士來參加評審的工作?評審會否缺乏民意?

- 有人批評甄選過程只握在民政及青年事務局手中,成為一言堂,你們有何回應?評審結果有沒有上訴機制的?

- 政府是否希望利用關愛隊做“政治工作”,目的是要讓建制派大黨的屬會勝出,從而令他們在區議會和立法會選舉中拿取地區選票?

- 政府是否利用關愛隊做每一區的監測,從而知道怎樣應對社會反應?關愛隊的設計有沒有中央官員和特首的參與?

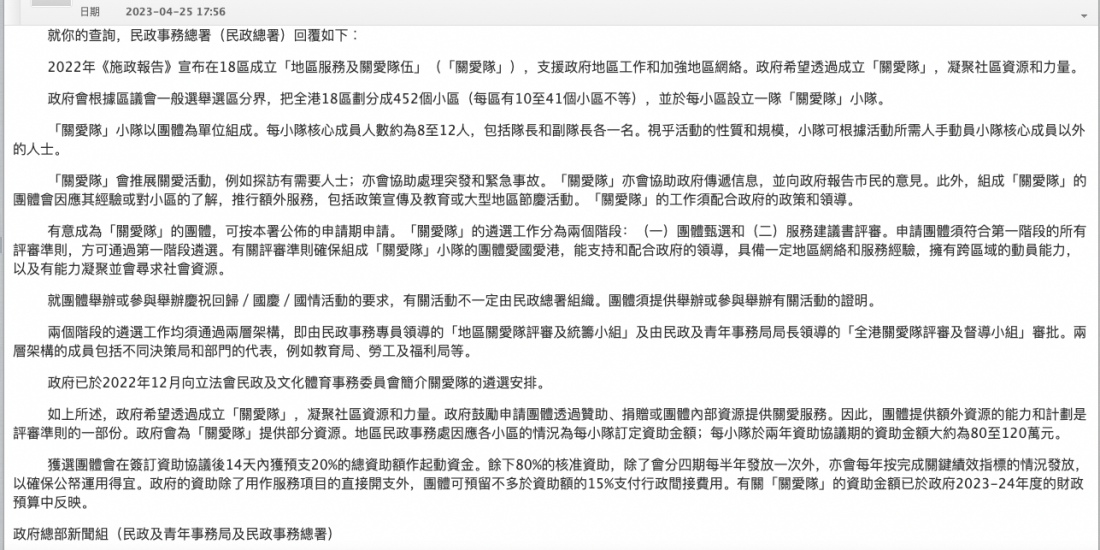

對於我們的問題,政府全面迴避。局方的新聞組在4月25日的書面回覆,匪夷所思地只把民政事務總署網頁有關關愛隊的介紹和公開的資料發給我們,幾乎完全沒有回應我們所有問題。這是極之罕見的政府新聞組的態度,是本報作為傳媒從沒有見過的。但我們沒有怪責負責的新聞組,如果要坦白每條作答的話,很可能會將政府的所有漏洞暴露出來,最後決定將網頁介紹發給我們,但就算這樣他們也用了十天時間預備回覆,可見過程需要的批核,多少反映局方的慌張。

鍥而不捨的追問 政府不回答等於回答了

本報鍥而不捨,再要求局方直接回應我們的所有問題。新聞組回覆,只給了關愛隊的申請指引作參考。

表面上,新聞組沒有答覆我們,但其實已經解答了。沒有提供答案顯示政府沒有理據,沒有什麼可以反駁的餘地。我們是多謝新聞組的努力,在維護部門尊嚴之餘,也尊重傳媒的需要,在不知不覺之間給了我們答案。

之後我們發了一些附加的問題給新聞組,包括兩年資助協議期完結後,政府會否重新在香港再次招募關愛隊?為何現在關愛隊屬於完善地區治理架構的其中一部份?關愛隊人士可否參選成為區議員和立法會議員?政府有沒有機制防止關愛隊人士公器私用,通過關愛隊的地區工作為自己作選舉拉票?

- 一碗膿湯 - custom top left

- 一碗膿湯 - custom bottom left

- 一碗膿湯 - default

- 吸引力法則:心想事成的心理密碼(9)?

- 吸引力法則:心想事成的心理密碼(8)?

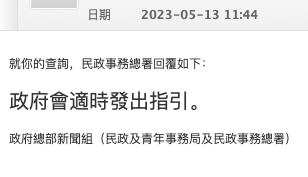

局方對於這些問題,也沒有直接作答。其中,有關選舉拉票的問題,局方的答覆非常含糊,寫道:「關愛隊隊員參與立法會或區議會選舉,政府會有適當指引,例如規定關愛隊隊員不得在執行關愛隊職責時進行選舉活動。」我們再在5月12日追問:你們所說的這一個「指引」已經存在了嗎?什麼時候定立的?還是將會設立?可否將指引發給我們?指引所規管的選舉活動,是否只會規管關愛隊人員對自己參選的選舉活動?還是會規管關愛隊人員幫其他人拉票的活動?一天後,局方回答,只說了一句「政府會適時發出指引。」

這句已經巧妙的回答了我們,就是政府沒有機制防止關愛隊隊員作出選舉拉票。由於我們之前的問題非常尖銳,他們不可說自己沒有,於是就想出一個「政府會有適當指引」出來。怎知我們追迫下去,他們唯有坦白從寬,寫道:「政府會適時發出指引。」 代表他們現在沒有機制。

我們非常驚訝一個全港性的社會服務,影響的是750萬港人的福祉,政府竟然沒有詳細想出一個完整的計劃,連一些防止不當行為或利益衝突的機制也沒有。這很大可能是因為政府希望幫助建制派獲選議會,因此根本不會做出這種機制。現在我們提出了,他們才這樣回應,但沒有給出時間表,令人懷疑政府會否真誠的實行。

面對政府關愛隊制度的漏洞、種種的迴避態度,香港人能對這一個關愛隊計劃有信心嗎?

同心同德建設香港 而非把群眾推向對立面

要解決關愛隊的問題,需要的是重新訂立評審標準。正如社協的施麗珊在文章上面語重心長所說:關愛隊的甄選標準應該針對申請者「是否對社區關懷」,而不是有否舉辦國慶活動。

民協前主席馮檢基認為,關愛隊的政策應該要令市民融入社會,這樣才可以做到所謂“興”。「2019年的示威分裂了社會,疫情令經濟轉差,關愛隊可以修補社會,通過慈善工作團結社會,令市民再走回一起。」

或許有人認為,作為政府,是有必要不讓NGO參加關愛隊,從而減低社會危機。但資深社工Kenny不認同。他指,支持2019年示威的不單只有社工、還有律師、老師、議員等,政府的不信任,只會引發更多的專業人士移民,把自己栽培的人才送走。他認為政府應該接納不同人士,一起建設社區,而不是由於擔心社區組織會引起危機,而拒絕他們成為關愛隊。「別的國家藉機會吸納香港專業人士,自己國家卻不信任,甚至擔心他們導致社會危機,這是多麼諷刺的一回事。」Kenny說。

前獨立區議員Sam說:「真正的愛國政府官員,是要制訂及推行合適政策,擴大團結面,凝聚更多的人心,拉攏更多人同心同德建設香港及貢獻祖國;而不是劃地為牢,只鞏固一小撮人的政治利益,而把廣大群眾推向對立面或把他們排擠於圈外。」

在下一集,亦是關愛隊調查系列的最後一集,我們訪問了義務服務社區十幾年的一位互委會主席,他對於互委會被政府在零諮詢下無理取消,令多年來努力幫助公屋居民的渠道消失,仍然感到氣憤。究竟他經歷了什麼?這位76歲的長期義工會否再繼續下去? 請留意調查報道系列的最後一集,一個星期後發表。

此集完。

透視報編輯部

相關文章:

伸延閱讀:

我對於透視報這一個調查系列,欣賞到五體投地。香港仍然有這種傳媒,我感到很驚訝,不但敢言,還非常中肯。你們鍥而不捨而且深入報道的態度令我非常敬仰,簡直就是專業中的專業。不要放棄,香港需要你們堅持下去。??