2022年初,我與加拿大朋友姚慧玲聊看書這話題,得知朋友最近寫了一篇文章,記述她童年住在長洲的回憶,並收錄於新書《香港百人童年》中。我對書的題目感到十分有趣,馬上在網上搜尋有關這書的資料。

《香港百人童年》是去年12月由香港兒童文藝協會(兒協)出版的書籍。看了幾篇有關這書的介紹,感覺十分神奇:一本書竟然收錄了124位作者,共124篇的童年故事,他們的童年時代橫跨1920年至2000年,這本書真是一個香港近百年的歷史紀錄,肩負了歷史使命。

我想為這本書寫書評,於是與編輯韋惠英女士聯絡上。與她交流後,我對這本書的創作理念有更深的了解,對負責的團隊生出一份敬意。韋女士是港大和中大兒童文學校外課程的講師,70年代她與一群志同道合的文化教育工作者,包括何紫、阿濃、嚴吳嬋霞等,眼見色情暴力的漫畫充斥香港,令青少年沉迷閱讀,於是在1981年合力創辦香港兒童文藝協會,多年來推動本地創作青少年讀物,從而培育兒童的心靈健康。

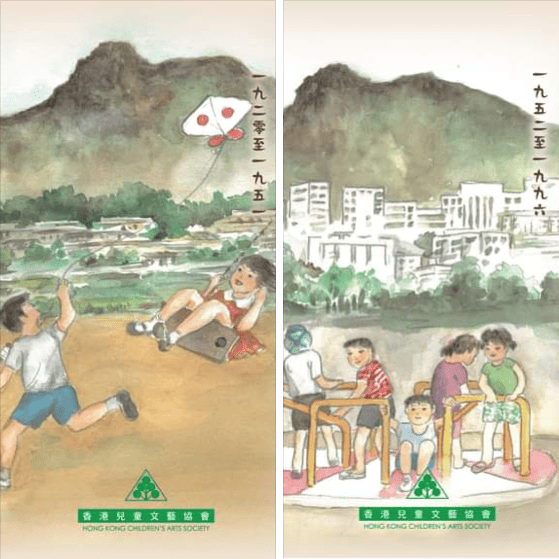

去年為了慶祝創會40週年,一批兒協的理事找到一個新使命:為了讓現時的青年人對祖父母、父母輩的童年生活、身處的社會有所認識,他們著手籌劃一本紀錄香港人童年的書。於是,他們到處尋覓香港人的兒時故事,廣邀各方朋友投稿。他們對香港的熱誠終於得到回報,徵文的反應非常熱烈,在2021年5月截稿前,共收到124編文章。身為創會副會長的韋女士委身作編輯,把不同故事輯錄成書,於是成就了《香港百人童年》這書,今年正式在書展推出。

仿似一道清泉 為香港注入生命力

這幾年香港受政治經濟動盪及疫情的威脅,社會充滿負面情緒,而124個真切感人的童年故事,仿似一道清泉,為香港注入生命力。字裡行間的親情、友情、鄉土情、陌路人的情,提醒讀者:我們的長輩小時也遇到不少的苦難,包括戰爭、父母早逝、疾病、和不同生活的掙扎,但仍堅強的面對,向前走!書中很多故事也很觸動我,閱讀時都讓我流下淚來。

以丁新豹博士、和陳耀南教授的序言揭開序幕的《香港百人童年》,作者大部分為普通市民,也有教育工作者、大學教授、前立法會議員、藝術工作者、和寫作人。一書包括上下兩冊,按作者的出生年份排序,上冊為1920-1951年出生人士,作者共61人,包括阿濃、何紫、李焯芬、程介明、曾鈺成、何俊仁等。下冊則為1951-1996年出生人士,共63位作者,如胡燕青、何紫薇、胡寶秀、周蜜蜜、孫慧玲、和菜姨姨。

作者的年齡由廿十多歲至年過百歲,各以第一身的寫法敘事,其中只有兩篇文章由於當事人年老需要口述,由他人筆錄,其他都是由作者自己親筆。雖然作者的故事各有不同,卻奇妙的跨越時空的呼應,讀者從中能找到自己童年生活的點滴,書中一個個的故事彷彿喚醒著讀者的心靈,一起回到回憶的海中。

童年故事 喚醒讀者心靈

筆者在第一篇故事「百齡老人話當年」找到類似自己的童年故事!

這篇文章的作者是102歲的袁滿林先生,1920年出生的他以口述,娓娓道來他的故事,由編輯韋女士筆錄。他憶述母親在1920年代,因生活困難,於是帶著他和其他兄弟姊妹上街做“無牌小販”,在街邊兜售報紙。因為無牌擺賣,有一次媽媽和孩子們被拉上中央警署,最後上庭,仁慈的法官卻罵警員為何拉一個拖著四五個小孩的媽媽,更從法庭的“濟貧箱”取出5元(當年5元不是小數目,1939年約是港幣2毫子一斤米),補償其母被捕而無法做生意的捐失,更發了個流動小販牌給母親。

看到這個故事,我想到自己的童年事。我父母1972年起在剛建成的慈雲山邨66座租了舖位開士多,售賣汽水、罐頭、啤酒、鮮奶、香煙等雜貨,也偷偷在沒有牌照下賣熟食,就是自製的上海包和豆漿。一家七小孩上學,開士多當然不足養家,所以我的父母也在士多對出行人路當上無牌小販,賣上海包和豆漿。1973年香港股災,很多人失業,便轉做無牌小販為生。慈雲山邨是當時全港其中一個最大的屋邨,單是61至66座已有3至4萬人居住,附近有十多間中小學和幼稚園,也是去乘坐公共汽車的路徑,於是有數十檔無牌熟食小販在此為生。在1970至1980年代,66座對出的行人路更成為了出名的“食街”,也就是我們家擺賣的地方。

每天上班上學、放學下班、午飯等繁忙時間,爸爸會急忙的推著手推車到士多對出的”食街”擺賣,我們七兄弟姊妹一有時間就要幫手叫賣及看舖,我在小六便開始造豆漿,中四五便幫手造包及煎包。我們家造的豬肉包丶牛肉包、鍋貼、花卷、饅頭、葱油餅等上海包點,肉汁鮮嫩、飽皮鬆軟,大人學生也很愛吃。

有一次,一個中學生食物中毒,衛生署便派員到66座的食店及小販驗食物,檢驗結果我家小店的食物沒有問題。當時一個衛生署“幫辦”見我們一家9口生活不容易,便詳細教我父親去辦一個正式的熟食牌照,以免日後被控。他還留下聯絡電話給我父親,以便有問題可以問他。 一個毫不相識的公務人員,也盡力幫助我們,一定是個有愛心的人!

受助助人的童年回憶 永留心底

袁滿林先生的另一個故事,便是在報紙檔與一位警署警長談天說地,最後還認了這位警長為“契爺”,日後黑白二道也不騷擾報紙檔!我家也有類似的經驗。由70年代開始,慈雲山是出名的黑社會聚集地,在那裡開士多做小販不免被黑幫騷擾。有一年一位新警長進駐66座的警崗,一個星期兩三晚會行經我家士多飲汽水,也趁機與我父親聊天。 這警長是個善心人,見我們一家九口,給七個孩子供書教學,生活不易,有時路過放下一些糖果,有幾次更假意幫襯父親買“藍罐曲奇”或“花街朱古力”要送禮,最終是送給我們兄弟姐妹吃的!1970年代,這不是便宜的食品,我們一年才有機會吃一兩次。也許是因為警長經常光顧我們,那幾年我們的小店也甚少受黑社會騷擾!

類似以上人間有情的故事在書中有不少,例如在「何時可以吃一頓飽飯?」的故事裏,今年82歲的作者黎幗華先生憶述香港被日軍侵佔三年八個月的困難歲月,和香港重光後生活開始改善,有餐飽食。 某天晚上,他爸爸不知在那裏弄來一小袋的“斗零”(五分錢),星期日他們一家大小到街市,把錢派給坐在路旁衣衫襤褸、面黃骨瘦的人。 「我知道那些面黃骨瘦的路人拿著斗零就可以買到一碗粥 ,吃飽一餐。」黎先生回憶到。原來一次幫助人的經歷可以留在一個小孩心中一輩子,而且有一種滿足感。在那時戰後的年代,生活不易,但作者的父親以身作則,帶著一家人傳愛行善,實在令人敬佩!

物質匱乏 但童年快樂

由1920至1970年代,中國多災多難,國共內戰,日軍侵略,韓戰,文化大革命等等,不論是在中國或香港,一般人的生活環境也甚艱苦,香港人的生活直至70年代,因工業發展,才慢慢好起來。

在那些生活艱難的歲月,小朋友大多數沒有玩具,但兒童卻有玩不完的遊戲,有用一塊長條木板自製的“搖搖板”,用粉筆字畫在地上成了的“跳飛機”,用報紙造風筝。《香港百人童年》內有很多故事,描述了這些令人回味無窮的童年樂事。

有些作者回憶童年時在公共屋邨捉迷藏的樂事。兒時不少人也玩過捉迷藏,但這種遊戲在香港的公共屋村的小孩手中便成了另一個層次。住在上下幾層的朋友仔一起捉迷藏,一座七、八層的公屋便是遊戲的範圍,十多隻“馬騮”全座樓週圍跑,玩幾個小時的捉迷藏,何其壯觀!

生活困難,家中沒有錢買玩具,不是問題!書中一些作者憶起,小時候會用“報紙”造風筝,又稱紙鷂,有些頑皮男孩會打碎玻璃樽磨成玻璃粉“造風筝綫”,去鎅斷別人的風箏線,然後撿走掉下來的紙鷂。這也是我兒時喜歡的玩兒,鎅獲無數的紙鷂。一些作者兒時又會找來木板做“乒乓球板”;或隨手用一根粉筆或樹枝,在地下畫個10格子的“跳飛機”,便可與朋友玩一天。

書中紀錄,住在山邊木屋區或新界石屋的小朋友,更有另一個天地:通山跑,摘(有時候是偷)水果吃,捉好勇鬥狠的蜘蛛“金絲貓”來互打,山溪游水捉魚,其樂無窮!

書中有幾篇故事的作者憶述另一種娛樂 - 看公仔書。 相比起七十年多以後的公仔書充斥不少暴力,五六十年代的公仔書,題材是很正面的,很多是《三國演義》、《水滸傳》、《封神榜》或《西遊記》之類的故事。在50年代,20本公仔書的租借費約為1毫子港元,至60年代1毫就只租到15本。這些作者記述小時候也有些零用錢,去租公仔書看,之後四五個朋友一起分享!

每一位描述這些兒時玩意的作者,所回憶的經歷都是充滿喜悦的。物質貧乏但心中滿有喜樂。這些在逆境中找出樂趣的技能,或多或少對這些作者在成長中有正面的影響,令他們能從困境站起來,努力向前!

看看近十多年的香港家庭,很多都能給孩子不同的玩具及物質享受,但不少兒童卻因此缺乏面對逆境的能力,並且不知道與他人分享的意義,有困難時父母也代他們解決。相比之下,香港早期的生活雖然困難重重,卻成為搖籃培植堅毅的能力,健康的性情,值得今天的父母反思。

紀錄了戰下百姓生活

《香港百人童年》的作者,有不少是出生於中國內地,因不同的原因最終落腳香港。他們的故事不獨只有香港近代的歷史,也包括了中國及一些東南亞國家近代戰亂的點滴,能讓讀者,尤其較年輕的一代,知道上一兩輩人的艱辛及堅強鬥志。

在「記得當年年纪小」的故事中,1930年在南京出生的蘇君瑾女士口述了她不凡的童年。她父親是中國國民黨將軍,母親是兒科醫生。生於亂世,她自小便隨父親軍旅住過很多地方:去過日本,青島,杭州,再回南京,之後向西南走,到達贵州。「行程中,我們這些小孩被放進籃子,由挑夫挑著前行。入夜,大伙兒在廟宇度宿。」今年92歲的老人回憶道。當時貴州是個貧困的地方,平民沒有錢看病,其母親贈醫施藥,而病人則送來各種農產品,補充他們一家平常的苦瓜南瓜食糧。

香港從1941年12月25日香港總督楊慕琦投降起淪陷,經歷「三年零八個月」日佔時期,至1945年8月15日日本無條件投降為止。書中有多篇故事,描述了香港淪陷三年八個月的慘況。一家人在食午飯,突然傳來尖銳的警報,也來不及走去防空洞,只能避到飯桌下。轟隆一聲,待猛烈搖動停了,看到隔壁的房子整座樓被夷為平地,裏面所有人無一生還。

書裡也有幾篇故事講述日戰時期越南、菲律賓、印尼等地的戰亂故事,讓讀者感受到戰爭在東南亞等地造成人民多麼痛苦的災難。

上一輩堅強的意志 值得借鑒

香港經過我們祖父母及父母輩多年的堅毅意志,歷盡日侵、社會動盪、經濟不境的六七十年,慢慢把香港建成今天的國際級城市。雖然很多歷史能從電子媒體或報章找到,但這些冷冰冰的媒介永遠比不上124個親述、有血有肉的故事來得真實及感人。

香港近年經歷不斷的改變,不少年長及年青人在亂局中,感到迷失。讓我們看看祖父輩的故事,在殘酷的戰爭中、生活的磨難中,仍然排盡萬難去努力養妻活兒,令下一輩有更好的機會, 這種堅強的意志,值得每一個人去借鑒。

姚恩崇

IT人,曾在加拿大讀書和工作了10多年,對歷史和考古學感興趣,是國際文博總會教育顧問。

《香港百人童年》在今年書展推出,讀者可以在三樓童書館青田教育中心攤位3C一D02碰上它。