上海封城足足兩個多月後,終於在6月1日解封了,而香港卻早在4月21日已經開始放寬社交距離措施。作為網球愛好者的我,儘管要戴著口罩打球,還是第一時間約好球友大戰一場!歲月靜好,卑微的只要有球可打,美好的感覺又回來了。

儘管香港每天還有數百確診個案,突然之間香港市民好像已經清了零一樣,彼此額手稱慶,跑出來該吃飯吃飯,該跑去海灘就去海灘,Omicron在香港好像突然之間變得無關緊要。一時之間香港熱鬧的景象,襯托上海早前蕭條的畫面,成為內地很多朋友羨慕的樂土,前兩個月還被罵的狗血淋頭的香港,突然之間變成理性抗疫的「標兵」(大陸用語,指可以作為榜樣的意思)。

現在回看,最諷刺也最可笑的是,香港很多建制派KOL在爆發第五波疫情的時候,經常表揚內地強大的執行力,從而“嚴苛的問責”特首林鄭月娥,詬病香港官員“Hea”做,所以疫情失控。相反,在一些內地人眼中,今天的香港又突然變成了抗疫天堂,這種心態的轉變告訴我們什麼?這多少也反映不少內地人開始質疑「動態清零」政策的必要性,似乎人們開始擔心的不單是病毒本身,而是抗疫的處理手法。

上海在3月28日宣布以黃浦江為界,全市展開分區分批核酸篩查,遏制疫情擴散,住宅小區實施封閉式管理,所有人足不出戶。3月30日晚,上海官方再宣布採取“全域靜態管理”,全市正式進入封城。封城期間,上海市民面對長期困鎖的壓力和食物短缺,網上也傳出有居民晚上從公寓同步發出呼叫減壓、斷糧求救的聲音。

現在的上海解封了,2500萬市民可以回復正常生活,一切似乎平復了,事情是否就此完結?疫症有可能長久不滅,而當疫情在下一個中國城市爆發,我們應否再循環同樣的做法,還是可以更有效的應對?讓我們回顧一下上海事件的始末,作出一些分析,窺探中國的「動態清零」防疫政策應該何去何從。

動態清零引發的社會代價

「動態清零」(Zero-Covid)是中國在2021年底宣佈實行的全國性防疫政策。根據國家衛健委的專家介紹,動態清零是為了「早發現、早圍堵,從而切斷傳播」。為了有效達到此全國性的目標,國內的城市必須在疫症嚴峻時進行封城、市民在家禁足、也要經常排隊檢測。這政策原用自2020年初武漢爆疫後所採取的嚴厲防控措施,包括封城、禁足、隔離、和檢測等。此策略一直運作良好,根據英國非牟利團體Our World in Data公佈,中國因新冠病毒而起的死亡人數一直處於低水平,由2020年初至2021年底的兩年間,死亡人數約4600人(不包括香港),而美國在同期的死亡人數卻高達82.5萬人,反映中國的防疫措施是非常有效,挽救了無數生命。

然而,三月當傳播力超強的Omicron終於在國內爆發時,有效對付Delta的「動態清零」手法在吉林、上海失靈了。在5月中的時候,國內開始傳出個別評論,社會上有聲音開始質疑:如果政策有效,怎麼已經圍封禁足那麼多天,還天天核酸檢測,上海的確診數字還不清零? 當時身處上海被禁足的市民的苦況,通過社交媒體、互聯網,散播全國。隨即當北京出現謠言說要封城時,超市立即出現搶購潮,汽車爭相逃離北京,情況或多或少反映了一些內地人對嚴厲的抗疫手法的懼怕,彷彿更甚於對病毒的懼怕。

根據官方的宣傳,「動態清零」是中國防疫的總方針,而它的價值追求是“人民至上、生命至上”,目標是把人民生命安全和身體健康放在第一位。新華社在4月19日的一篇評論中指出「動態清零」是堅持「人民至上、生命至上」的最佳選擇:「奧密克戎具有傳播速度快、隱性感染和輕症病例比例高等特點,正因如此,牢牢堅持“動態清零”,以積極應對切實阻擊疫情傳播,才能守護好人民群眾的生命安全和身體健康。」 。

可是,在執行嚴格的「動態清零」政策時也引發了一些社會代價。筆者最近在內地一些群組看到一段話,可以說是概括了政策所引致的社會問題。「近三年來的疫情說明了一個問題:人民最大的恐懼不是暫時做不了生意,而是民眾發現自己財富、人身自由以及人間繁華依然被一小撮人操控。社會運作並沒有掌握在大家手裡,安全感一下子成了沙中堡壘。」

官員層層加碼 對市民動輒得咎

儘管中央領導希望盡快平息疫情,從而減少對經濟的損傷,但病毒是不會跟你講政治的,不會乖乖就範,因此引發了不同執行的缺失。在嚴厲的動態清零政策下,要應付傳播力超強的Omicron,內地一線官員面對不斷壓下來的“軍令狀”,隨時烏紗帽不保,於是在執行政策時,防疫措施層層加碼變成必然選擇。

為了確保病毒滴水不漏,一些政府人員對市民動輒得咎,本應「人民至上」的手法最後反而影響民生。例如上海一些地方在執行政策時,由於害怕快遞員、外賣員帶來病毒傳播,即便無接觸的派送都不被允許,直接導致不少上海民眾失去了物資供應。不但如此,一些所謂居委會、團購、團長亦因此坐大,控制了人們日常必需品的供應。一位上海友人告訴筆者,他在4月份為了「買菜」竟然花了2萬元,究竟錢入了誰的袋子?

另外,為了嚴格控制出行,各個小區都被鐵鏈鎖上,居民要離開上海,要給居委會寫「保證書」,保證不回來,而且離開時必須用有「通行證」的車輛,於是給了拿著通行證的司機賺取暴利的途徑。香港媒體也報導過從上海“逃”回香港的市民,從家裡到機場付了天價車費的事件。

除了打著「防疫」之名的種種腐敗以外,官僚體系的僵化也導致物資的浪費和耗損,例如發生了「遼寧省捐贈給上海的食物被扔進垃圾桶」事件。遼寧送來得的食物全程冷凍運輸,但因為一些官僚的不作為,到了上海被官員扣押幾天後變壞了,被逼丟棄。如果不是遼寧省有全程視頻紀錄,上海官員們的失職就不會被揭露。事件在網絡發酵,觸動了物資缺乏的上海家庭,最奇怪的是上海選擇的是刪帖,而不是正面去糾正、改善、和問責。

為何上海會變成這個模樣? 與嚴苛的問責有關嗎?

從事件中,值得思考的是,上海一直被譽為內地城市管理水準最高的地方,怎麼會變成這個模樣了? 國內不少人都討論此話題,大都認為問題不是出於Omicron病毒,而是僵化了的“動態清零”的政策,形成了從上而下的“一刀切”,而引致過度嚴苛的“問責”所致。

儘管聯防聯控機制於2022年1月29日明確勸喻,地方各級政府在執行防疫政策時「不得在現行的政策基礎上‘擅自加碼,‘層層加碼’」,但現實上,面對傳播性如此強的病毒,官員只能「更嚴格」的執行上面派下來的「任務」,這樣便出了亂子。例子包括醫院拒絕沒有48小時核酸檢測報告的急症病人入院治療,而導致郎咸平母親、周護士等悲劇的發生。這歸根究底是不近人情的「問責」引致的,試想想如醫院不小心放進來一個感染病毒的人,而出現集體爆發,醫院管理層便等著被問責了,於是唯有過於嚴謹把關,犧牲的只是病人。

政策的執行還引起其他生活上的問題。封城禁足還令一些長期病患者無法複診和取藥,而延誤治療,增加次生性災害,即醫療系統只處理新冠,而導致其他病人得不到治療,甚至死亡。負責街道、社區最基層的一線人員,直接面對被“圈”起來的群眾,如果缺乏同理心,事事按本子辦事,可想而知造成的負面影響有多大。上海徐匯區曾經有一群志願者拒絕執行「貼封條」的任務,就是貼上公告不讓房子裡面的人出來。其中一名長者的一句話,發人深省:「我們的法律難道沒有你們的領導大嗎?你們不能唯上!」上海的經驗反映,我們其實還處於唯上治國,距離依法治國還有不少距離。

地方的領導其實亦面對兩難,一方面面對群眾,另一方面亦必須追隨國家的目標。況且到5月5日中央政治局常委會給“動態清零”繼續定調:“堅持外防輸入、內防反彈,堅持動態清零”,連世界衛生組織總幹事譚德塞罕有地在5月10日對傳媒稱中國的清零政策難於持續的言論("We don't think that it is sustainable considering the behaviour of the virus," WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus told a media briefing.) 也被遮罩掉。各級官員們只能繼續嚴防死守上海,害怕出現爆發要被問責。

上海在被封城時,中國經濟的挫傷逐漸浮面,讓中央領導倍感壓力。統計局上月公佈了國內4月份的數據,儘管大家都有心理準備,但情況的惡劣,還是超出人們的預期:與上年同期比較,工業增加值增速下降2.9% ,服務業生產指數下降6.1%,社會消費品零售總額下降11.1%。上海新車銷售創下了永遠不會被打破的紀錄,全月0銷售。16-24歲全國年輕人的失業率,竟然達到18.2%,比我們一直鄙視的歐洲諸國還高!連說過「把錢花光,為國爭光。愛國主義怎麼愛呢?很簡單,花錢就是最好的愛國方式」 這種話的上海經濟學家林采宜都忍不住在微博上問了句:「説不惜一切“代價”的人,都是因為自己沒有成為“代價”!」,後來帖文被刪掉了。

以全方位策略抗疫 代替治標不治本手法

現時很多中國人認為如果不用強硬手法防疫,以中國的龐大14億人口,這一波疫情會有160萬人死亡。這是源於在5月中,網絡上出現一篇復旦大學研究團隊在《自然醫學(Nature Medicine)》的論文,題為《模擬SARS-CoV-2Omicron在中國的傳播》(Modeling transmission of SARS-CoV-2 Omicron in China),被某些人濃縮成“研究稱中國若躺平將致160萬人死亡”,這是扭曲了研究報告的發現。

此論文在摘要中寫到:「我們發現,2022 年 3 月的疫苗接種運動誘導的免疫水準不足以防止 Omicron 爆發,這將導致重症監護能力超出預期,重症監護病房的峰值需求預計是現有能力的 15.6 倍,並導致大約 155 萬例死亡。然而,我們還估計,通過確保獲得疫苗和抗病毒療法以及維持實施非藥物幹預措施來保護弱勢個體可能足以防止醫療保健系統不堪重負,這表明這些因素應成為未來緩解政策的重點。」整篇論文根本沒有半點字句說必須以強硬的手法來防疫,只是平白的反映疫苗接種水準的不足會引致大量死亡。

針對Omicron疫情,根據不同國內外的專家意見,在高危群體疫苗接種率提高到9成,加上越來越多針對新冠的特效藥,從新加坡、英國處理omicron等例子可以看到,醫療可以完全不擠兌。星加坡和很多歐洲國家的數字顯示,死亡率,更重要的額外死亡率,甚至已經低於流感。香港的長者就是因為超低疫苗接種率,而導致大量去世,因此對於任何地區來說,接種疫苗才是防疫的重中之重。其實中國的疫苗接種率一點都不低,據官方公佈,在2022年2月底完成接種的已經有85%以上,上海非常低的死亡率(上海這一波疫情公佈的死亡人數約500多人,其中大部分都與自身疾病有關,死亡率低於0.1%)可能與高的接種率有關。

正正因為如此,要進一步減低死亡率,防止如以上研究所說的160萬人死亡,和預防重症,中國應該集中資源全速推高疫苗接種,尤其針對長者(根據傳媒3月時的報導,現時國內仍有5200萬60歲以上的老人沒有完成全程接種)。除此之外,當局應該以全方位策略抗疫,包括鼓勵市民使用自測抗原檢測方式,找出確診者防止疫情擴散、增加購買新冠特效藥、增加ICU床位、確保醫院繼續救治其他病人,減低次生性災害等,從而代替全民天天做核酸、封城禁足這些治標不治本的方法。

以上海為例,當局似乎忽略了以上的種種措施,採取的防控力度與低於0.1%的死亡率明顯不成比例,情況令人思考未來防疫的措施,是否應該繼續「一刀切」?

人們懼怕的並不只是病毒 還有防疫政策

自3月28日開始封城的上海,本月初正式解封,除了一些管控區仍然封閉之外,大部分地區正式開放。在被困城兩個多月後,無數的居民跑到街上慶祝,享受很久不見的自由。

對於中國,甚至全世界,上海的封城事件並不是完全負面的,它給了從政者寶貴的經驗,裝備他們如何正面的應對未來的疫症。上海的經歷讓人看到,如果管治過分強調“唯上”,決策沒有適當的管道吸納從下而上的建議,最終只會如國王的新衣,讓壞人從中漁利,大撈油水,而代價卻由全體人民來承擔。

面對世紀疫症,人們懼怕的並不只是病毒,還有政府的防疫政策,此句話放諸四海也適用。其實,面對今天的疫情,無論在哪一個國家,什麼才是真正的病毒呢?是否浮游在空氣中看不見的Omicron,或是看得見的掌管疫症的政策?值得大家思考。

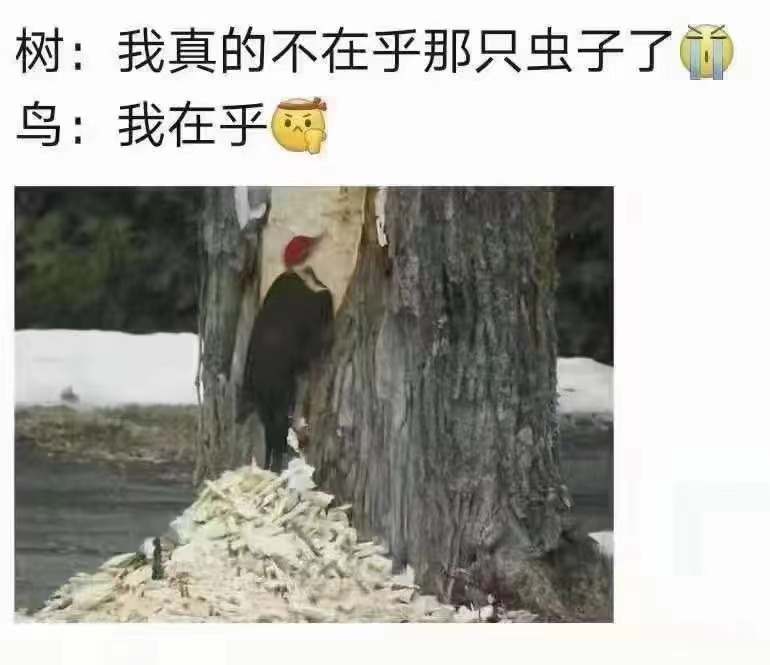

最近在網絡上看到一幅圖,諷刺時弊。老百姓是樹木,政府是啄木鳥,害蟲是病毒,啄木鳥為了樹的健康而努力的消滅害蟲,但啄木鳥有否主動傾聽樹的聲音:我真的不在乎那只蟲子了,我受不了被啄了!

面對不少地區的防疫層層加碼,勞民傷財,6月9日,國務院聯防聯控機制在北京召開新聞發布會。國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在回答記者提問時表示,在沒有發生疫情、也沒有輸入風險的情況下,「查驗核酸證明不應成為一種常態」。他又指出,採取非法、強制性措施的地區、單位和作出決定的個人,聯防聯控機制將要求有關地方及時整改糾正。

這是一個正面的信息,希望這是改變的開始,慢慢接受人並不勝天的現實吧!

港金民

一名在香港土生土長,在內地工作超過20年的金融“民工”,對内地社會有自己的看法。

本文表達的立場只代表作者的個人意見,不代表本報的立場。

伸延閱讀:

對於媒體一面倒地質疑上海的檢疫手法,乃至延伸到對中國防疫政策的攻擊,我有完全不一樣的看法!對香港現在的「雨過天晴」,更加感到可笑!內地最大的決策盲點在於對原發的Covid-19以及Omicron的認識過程缺乏參照依據,於是中國採取過去的做法,但經過上海的驗證,了解到Omicron與原發Covid-19的區別,到北京爆發Omicron的時候,做法上已經有所調整。站在對人民生命負責任的立場上,上海在那一個階段(我稱之為「上海階段」)的認知水平上,特別是看到香港疫情的爆發速度之後作出這樣的決策,沒有什麼不對!起碼上海在這次疫情爆發中沒有死太多人。

反觀香港,從疫情爆發到現在,政府根本沒有一套清晰的思路引領市民與病毒進行搏鬥,因為香港人不會聽話,也就因為政府的「無為而治」,誤碰誤撞地製造了過百萬的確診群體,加上已經注射防疫針的群體,形成了「群體免疫」,也直接導致後來疫情的減緩,這個結果絕對不是政府決策者的功勞!

作為一個全家確診的家庭的感受,政府完全是躺平的,市民完全無助,從我家第一個成員確診後,我立刻通過系統上報,到最後一個成員痊癒,期間無數次向政府求助,但完全得不到任何援助,政府任由市民自生自滅,很多人都在商量未來是否要控告政府的不負責任!如今香港人在嘲笑上海,我反倒覺得,上海的做法是正確的!起碼在「上海階段」,政府的決策是負責任的,因為上海是中國第一個集中地、大規模地爆發Omicron的城市,事前沒有任何可參照的內地樣板。而上海是中國經濟的心臟,容不得半點錯失,將人民生命放在第一位沒有什麼不對!

至於上海人不配合的表現,使政府的工作百上加斤,折射出另一個問題,就是香港人都以為上海是中國文明程度最高的城市,卻不知道上海是一個冷漠的城市,人們大部份比較現實,也比較自私,我在上海工作過三年,在北京20年,兩地百姓有很大的差距,這需要太多篇幅來說明,無法在這裡說太多,簡單地比喻,我在北京朋友很多,而且大都沒有利益關係,但在上海我很孤單,一個真正的朋友都沒有。

1. 特區政府除了堅持不封城、不搞全民檢測做得非常棒以外,很多地方是準備不足,剛開始還手忙腳亂。

2. 每個人的意見都值得尊重,也會反映他的遭遇和故事。

3. 如果要用上海去驗證omicron,那後面其他地方的封城如鄭州如何解釋,咱們是其是,非其非,沒必要洗太平地。

4. 上海人的冷漠和所謂不配合?我認識一位多次檢測陰性的朋友被強迫拉去方艙,結果他亮出加拿大護照才辛免於難,到底是誰讓誰百上加斤。這種例子絕對普遍存在。

5. 老百姓的生命至上是句簡單的口號,次生性災害帶來的死亡,如腹痛跳樓的小提琴家、哮喘病發進不去醫院致死的周護士,還有更多癌症、糖尿病、高血壓、心臟病患者的拿不到藥,動不了手術難道就不是生命了?

大陸要認知omicron有很多途徑,因為已經在世界上傳了很久了,到了上海還「認知水平低」有點說不過去。但是我估就算佢已經知道omicron的特性,共產黨還是不會搏的。搏贏只是方便上海,搏輸了是全國人民。