近年很多人說「香港年青人沒希望」,這句話可有不同的解讀。把它掛在口邊的人,大都沒有具體地解釋為何這樣說,但筆者相信他們是指年青人對前路失去希望,而不是指他們「沒有用」。多年來,筆者從事大學的教育工作,對如何促進青年人的個人發展特別關注。坦白說,人人重複的說「香港年青人沒希望」,對年青人及社會都有極大的影響,而這句話是對還是錯,一直引起我的興趣。

香港的年青人真的沒有希望嗎?如果是真的,年青人為何會失去希望?我們又如何令年青人感到有希望?筆者嘗試用獨立分析去探討這幾個相連的問題。在此聲明,分析沒有政治目的,文中提及政制和法例不是要評論其好壞,只是探討其與年青人希望的相關性。

有沒有希望其實是一種感覺,受很多內在外在因素所影響,包括兩者牽動的情緒,是很主觀的。在政治動盪,疫情連帶的經濟蕭條影響下,任何年紀的人感到絕望也不足為奇。但客觀上,筆者找不到香港的調查數據去核實這個「年青人沒希望」的可能性。以個人在教育上接觸的年輕人為例,雖然他們有些訴求未必能實現,但失望並不等於無希望,我們斷不能稱「絕望的青年」是大多數,而沒希望的一群不一定有代表性,未能就此斷定為一個社會現象。

年青人失去希望的原因

雖然「沒希望」青年的人數不知多少,我們還是看看一些年青人失去希望的原因吧!相信這與他們的期望有關,而有沒有希望也視乎兩個元素:一,期望越高,當然達到越難,這是期望的問題。二,就算期望不高,如果年青人預期他們不能達到,一樣無希望,這是思維的問題。

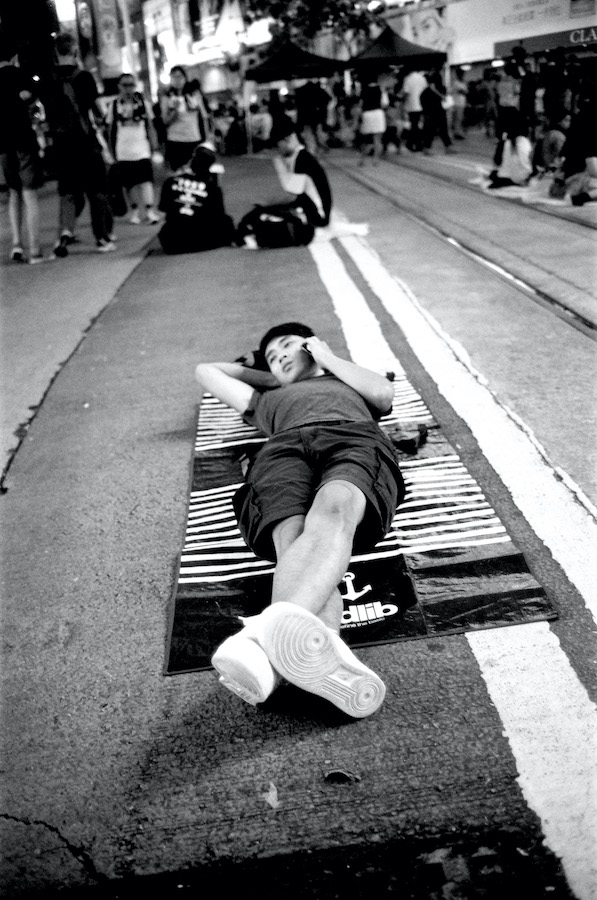

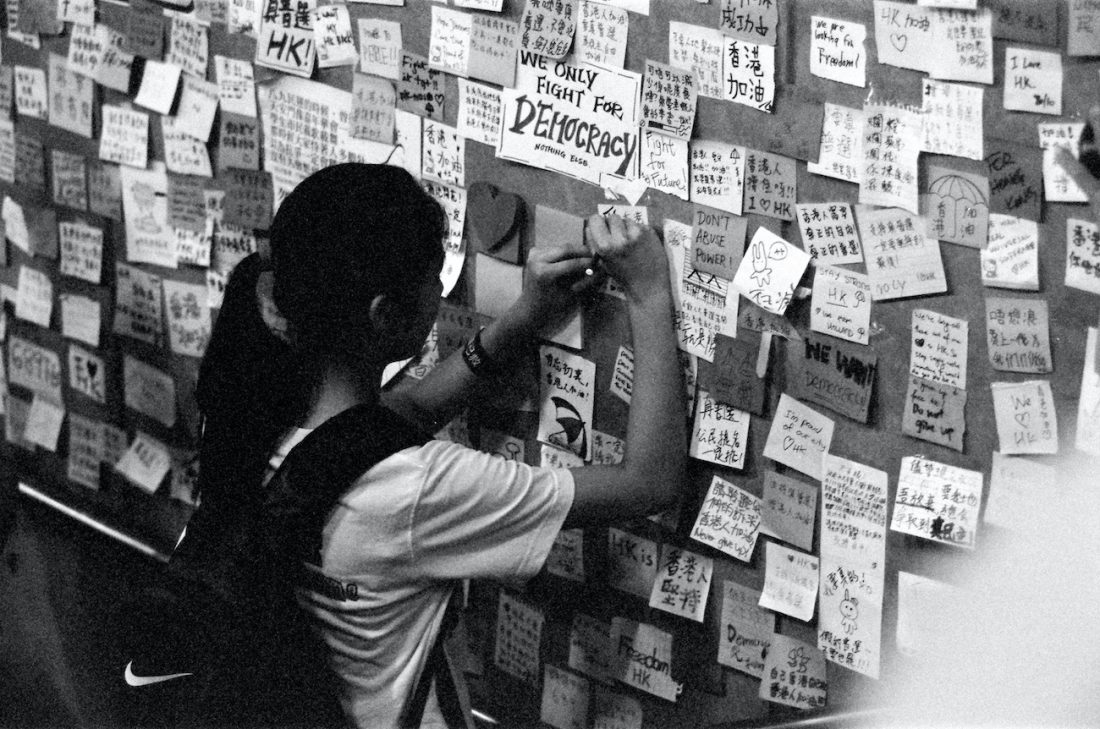

經常聽到「香港年青人無希望」這句說話是在2019年示威那時,流傳至今。這反映年輕人的心態與政治訴求掛鉤,也可以說是爭取民主的「副產品」。有趣的是,去年12月,哈佛大學肯尼迪政治研究所 (Harvard Kennedy Institute of Politics)發表了研究報告,指52%的美國年青人認為當地的民主「有問題或失敗」,而51%的年青人感到沮喪及沒有希望。 另外,2020年劍橋大學的民主將來研究中心(Centre for the Future of Democracy, Bennett Institute for Public Policy)的報告則指出只有48%英國年青人滿意當地的民主。同一份報告更顯示,美國、澳洲、法國、英國等地的年青人對民主的滿意度正在下降。那香港青年追求歐美代表的那套民主政制,因而失去希望是否不合邏輯呢?

可惜的是,劍橋的報告沒有包括中國和香港作為研究對象,未能讓我們深入了解此問題。同時,網絡上也看到一些外籍人士評論中國為一個「民主國家」,指中國政府有高度的民眾支持,而民主的焦點並不在於選舉制度那麼簡單,而是在於如何提升人民生活。然而,也有人說,在中央集權政府下,收緊了對香港的管治,年青人感到沒有自由,所以失去希望。表面上,這想法好像理所當然,但如果沒有具體的實例證明香港人如何失去自由,筆者覺得這說法有點抽象。

自由不是絕對的,不非黑即白

其實大部分人都明白,自由不是絕對的。除非已被收監,香港人可以隨意出入、選擇生活方式,其實有很高的自由度。現時對行為有所約束的,都是由法律而起,而法律的接受程度因人而異,這樣去釐定自由度是很主觀的,有爭議性。在此情況下,一些比較激進的年青人,把其認知的「沒有自由」看成非黑即白,以至感到「沒有希望」絕不為奇。問題是,是否大部分年青人都有這種極端想法?

有人說這種極端想法是有理由的,因法律不單是制約行為,而是思想,是一種精神上的壓力。這在邏輯上說不通,個人在腦袋裏想什麼,沒有什麼力量可以硬性控制的!相反地,個人正向或負面的思維可以受其他人影響,導致感到有或沒有希望。

也有人說就算思想沒被控制,分享思想卻被制約。但這不是沒有思想自由,頂多是言論自由有所限制。可是,言論自由也不是絕對的。舉個例子, 法律一向禁止誹謗,近期的法例還限制了被視為破壞國家安全的言論,但是否因此就完全沒有希望?最多是沒這樣表態的希望。儘管如此,難道要有公開這些言論的自由,年青人才有希望?

在以上的分析中,筆者了解到年青人的一些不滿,但未能確認「沒自由」是導致絕望的原因。那會否是更深層次的社會因素引起的?以上提到的劍橋報告指出在發達國家,經濟排斥(economic exclusion)是年青人最不滿的地方,而他們常投訴的是難「上樓」和難「上流」,這也許反映香港青年的情況,此等問題正在影響本地青年的生活和發展。對此年青人又應否絕望?

危中有機,怎會沒希望?

以往18年,香港樓價整體不斷上升,番了差不多五倍,年青人想買樓的確十分艱難。近年大部分發達國家都實行量寬政策,大印銀紙,令全球資產價格上升。不但如此,港英政府延續至今的土地政策,也令地價樓價高企。筆者回想起年少時置業同樣地艱難,要節衣縮食,累積多年才有機會「上車」。 雖然初期也不能肯定買到樓,但還是抱著希望去儲蓄,其後樓價下跌,才可把握機會達成願望,其後樓價甚至繼續下滑。現實是,資產價格包括樓價都有週期性,有升有跌,置業不一定無望。問題是如果一早放棄,機會來臨也不能把握。

另外,我們仍然要解決青年缺乏「上流」(social mobility) 的問題。 除非年輕人可以在社會有上流的機會,否則不但難於置業,甚至無法作理想的個人發展,而向上流的機會減弱與昂貴的租金和大財團壟斷有著很大的關係。然而,其實工作也好,做生意也好,那會沒有競爭和不利因素? 惡劣的環境就代表沒有機會嗎?出人頭地可選擇打工、投資、創業等,連「打機」都可以做電競王賺大錢,怎可說青年沒有機會?就算是傳統勞動型工業,王衛先生也可揹著背包送件,而成為順豐速運的大老闆。何況網絡時代容讓人們work from home、購物選擇網購,連辦公室和商鋪都可省回,那可說沒有辦法?很多年青人剛踏足社會,有些甚至未開始,還未曾嘗試,那可說不會成功呢?

筆者不是叫人不讀書,但在現今世代上互聯網已經可以免費得到無限知識和技能訓練,不能「贏在起跑線」,入不到名校,也不愁沒希望。有沒有希望,是視乎個人有沒有智慧去選擇,及有沒有能力去把握這些機會。

當然,在全球一體化的環境下,現時的年青人面對的競爭比以往更大,對手不只是香港人,甚至不單是全中國的人,而是全世界的人。然而,有危就有機。向好那邊看,機會也是全球性的,年青人只需把眼光擴闊一點。那是不是叫他們移民?倒不是,只是把思維略轉,適應新環境。舉個例子,網店也可以銷售到世界各地,留在香港用Zoom也可以在外國「返工」。因此,無論是政治或經濟,時局的轉變不一定是時不利兮,也可以是危中有機,怎會沒希望?

不要到處說年青人沒希望!

總括而言,從以上的分析中,筆者找不到什麼理據去支持「香港年青人沒希望」的說法。筆者未曾聽見年青人親口說這句話,反而是中年及年長的人士把它常「掛在口邊」。這可能是父母過份擔憂子女的福祉,或是人們未能適應新世代急劇的轉變,也可能與人們失去面對逆境的能力有關,因而對前途失去了盼望。 早在1970年,美國社會學家托夫勒(Toffler)已經預知了這些未來人性的問題。 他在其兩本著作《將來的衝擊》(Future Shock)和《第三浪潮》(The Third Wave)中描述了新紀元對人類的衝擊,包括全球競爭、被科技取替,人們因而失去生活的穩定性,變得焦慮,和反對權威及有暴力傾向。

筆者一個大膽的假設是年長人把自我的絕望感,投射到年輕人身上。年青人出生於新世代,本來適應力比較強,但如果他們受上一代人的影響而失去信心並放棄,就自然不會成功,人生變成一個自我實現的預言(self-fulfilling prophecy),令「沒希望感」惡性循環。

如果一個學生對你說,他天生愚蠢,家境又不好,同學和老師都針對他。。。所以考試一定不合格,你會否對他說「你是沒有希望的!」?相信一般人都會鼓勵他,叫他勤力讀書,自有好成績。

筆者寄望大家多關心和鼓勵年青人,縱使他們面對很多挑戰,但希望在明天,不要再到處說年青人沒希望!

馮樹仁

常被喻為「非典型」醫生,是一個喜歡不斷思考和學習的大學講師,也是一個勇於嘗試的人生教練。

Well written

This is a very good article, uplifting the mood of Hong Kong.