“香港是一本難懂的書”,我們都在努力讀懂她。在經歷修例風波後,在國安法公布施行後,在香港正開始深度嬗變、選擇歷史走向的今天,我們的這一想法更為強烈。

香港回歸祖國23年, 這個城市變得更安定,還是越來越亂?答案已寫在2019年的街頭上,市民如野獸般走上街頭狂吼,“裝修”、“私了”、暴力與暴動,憤怒的民眾每天洶湧而至。

在國安法生效後的“後香港時代“,喝罵聲停止了。暫時平靜下來的香港是否已經解決了問題,還是暗流不止,將醞釀更大的社會危機? 兩地資深傳媒人靖海侯和李敏妮攜手開展一個全新的「傳媒人香港對話系列」,嘗試從五個核心問題 —— 傳媒、教育、民生、管治、兩地關係 —— 作理性和感性的分析,以兩地人不同的視角剖解香港問題,在對問題的分析和感悟中把握香港問題的全貌,探尋解決問題的方法,探究香港究竟該何去何從。

對話中,內地資深媒體人靖海侯說,“我們不致力於解決問題,更注重揭露問題或者呈現問題的全貌。” 前南華早報記者和本地媒體創辦人李敏妮說,對話的過程也是反思的過程,“由於我們今次的對話是真情剖白,那我便坦白了。”

這是兩地傳媒人的對話,也是與香港的對話,與時代的對話。我們,相信對話的價值和力量。

***

對話人簡介

靖海侯

內地資深媒體人、專欄作家、知名博主,公眾號“靖海侯”在香港和內地均有廣泛影響。

李敏妮 Sherry Lee

香港資深記者,曾任職有線電視,英文虎報及南華早報等,記者經歷逾20年。2019年,開創網媒《透視報》,欲盡一己之力,重建香港論述。

第一集:傳媒

傳媒本應是無冕天使,負責傳遞真相,為民發聲,關愛社會;但近年大部分香港的傳媒卻扮演了另一個角色,推動社會動亂,散播仇恨,成為洗腦機器。他們不需動刀動槍、不用汽油彈、磚頭、雨遮,只用手上的筆和相機已經成功把香港變為戰場!

***

1. 傳媒在社會上的功用是什麼?香港的傳媒在報導2019年反修例的社運中,有否履行它的責任?他們的報導是否偏頗?

靖海侯:我们今天开始的对话,是传媒人之间的,也是两地人之间的。我们不免受到各自成长经历、知识体系、文化背景的影响,即便面对最简单的问题,也都会有认识和理解上的分歧。所以在我们对话前,我想不妨先确立一些基准,或者给我们的对话加一些限制。而我能想到的有三条:1.聚焦香港及她的问题;2.不作学术讨论,只做感性和理性的分析;3.不致力于解决问题,更注重揭露问题或者呈现问题的全貌。

李敏妮:您說得對,傳媒始終是反映問題。作為傳媒人,我們扮演透視問題、揭露真相的角色,這是我們的本分。反映問題後,從政者或社會將怎樣走,要看他們了。

靖海侯:“透视”一词很准确。传媒于社会的功用,学术上的研究已经很多。但于今天的香港和香港的传媒,却可以看出其主要的方面。在“泛政治化”下,香港社会有多多元,社会便有多分裂;香港传媒所扮演的角色,无论是蓝是黄还是中立,都是一种“斗争的武器”,其实质目的就是解决社会分裂的问题,并志在将他们统一于自己的“一元”。得出这结论,当然并非源于我在内地所受到的马克思主义教育,恰恰相反,这结论是我来到香港后才有的清晰的认知。

可以说,我还没见到世界上还有其他这么一个地方,是利用“自由”彼此“开火”的,是陷入纷争甚至是“鼓励”纷争的。这种情况为香港传媒的蓬勃发展提供了土壤,也让香港传媒一直处在“春秋战国”的时代。(香港的)每个传媒,无论其政治立场如何,都在努力扩张其影响力,表达其控制欲,谁也没有表现出谦逊的一面。甚至可以说,今天香港传媒于社会的功用,就是提供了一个阵地,为香港社会多元化力量的较量开辟的战场。

李敏妮:傳媒的功用是報導事實,揭露社會問題。傳媒亦要監察當權者、監察社會,發現問題便要反映,作人民喉舌,代替弱勢發聲。傳媒需要中肯,不偏不倚,這是正常的理解。可是現在由於政治的極度複雜性,傳媒已今非昔比,想找一個良心媒體,真的寥寥可數,這不單止是香港的情況,在外國的媒體,甚至國際媒體,很多已經轉變,不偏不倚的守則已經不被重視。

您很了解香港,赤裸裸的點出了核心問題,香港傳媒已成為各方勢力用來“鬥爭”的武器,戰場不但發生在傳統的傳媒,更擴展到社交媒體。越來越多臉書專頁自稱“媒體”,但他們只是“扮演”傳媒而已。他們很多是來自黃營的,尤其在2019年出現很多“假媒體”,報導目的是抹黑政府和警察,推動黑暴,但亦有大量自稱“藍營”的“傳媒”——他們大量轉載新聞或文章,當中包括攻擊性的內容,再加幾句意見,就成為自己的“新聞”,內容當然沒有跟隨傳媒守則。這些“媒體”專頁的會員人數由幾千至幾萬人不等,幾萬人再把“新聞”轉發出去,影響力不能估計。由於在公眾心目中他們好像傳媒,寫出來的東西或多或少有公信力,這是非常危險的趨勢,這個問題我們要關注。

靖海侯:是的。基于这一认识,我们再看2019年修例风波中香港传媒的表现,就会有更清晰的判断。他们都履行了各自的责任,他们的报道都从他们以为的“客观”出发,但他们其实都在呈现新闻事实时,有选择、有重点、有意地放进了各自的价值观和政治观。如果严格于新闻真相,我会说他们无一不偏颇;而如果明白其一贯的政治取向,我会说他们又无一不“尽力”。我想说的是,这些传媒从来就没想过给市民呈现完整的新闻事实,相反,他们想的更多是推动社会运动按照他们想要的方向发展。

李敏妮:對此,我是有深刻感觸的。2014年我是支持(非法)“佔中”的,甚至走到金鐘街頭參加集會,與朋友在政府總部後面冰冷的地上睡了一晚,支持抗爭,現在回想很可笑,這是因為我對中國的不認識,亦不明白香港的政治危機,只跟著大眾的想法走。 2019年6月和7月,修例風波引發的示威演變成每週的社會行動,像野獸抓到獵物咬著不放,那一刻,我開始醒了,看清這種所謂“公義”的社運的真相。我發現推動著一場又一場暴力示威背後的龐大力量,竟然是傳媒。他們在字裏行間偏袒參與者並歌頌他們為“民主勇士”,無論他們怎樣打傷打死持不同意見的市民,香港的傳媒,包括電視台、電台、傳統的“大報”、和新進的網媒,都選擇性對其暴力視而不見,同時把警方執法時的“錯失”無限放大。傳媒以偏頗的報道為暴力分子鞏固道德高地,合理化他們的行動,於是激發更多市民參與抗爭,增加社會對政府、警察和內地的仇恨。傳媒不忌諱地成為“洗腦機器”,加深社會仇恨,這是傳媒應守的公義嗎? 這實在令我非常痛心和憤怒,並激發我在沒有資源下成立《透視報》,希望重建中肯報道。

靖海侯:我看过你们的报道,清新、公道,很有可读性和启发性。

2. 香港的蘋果日報在反修例事件中的報道,帶來甚麼影響?

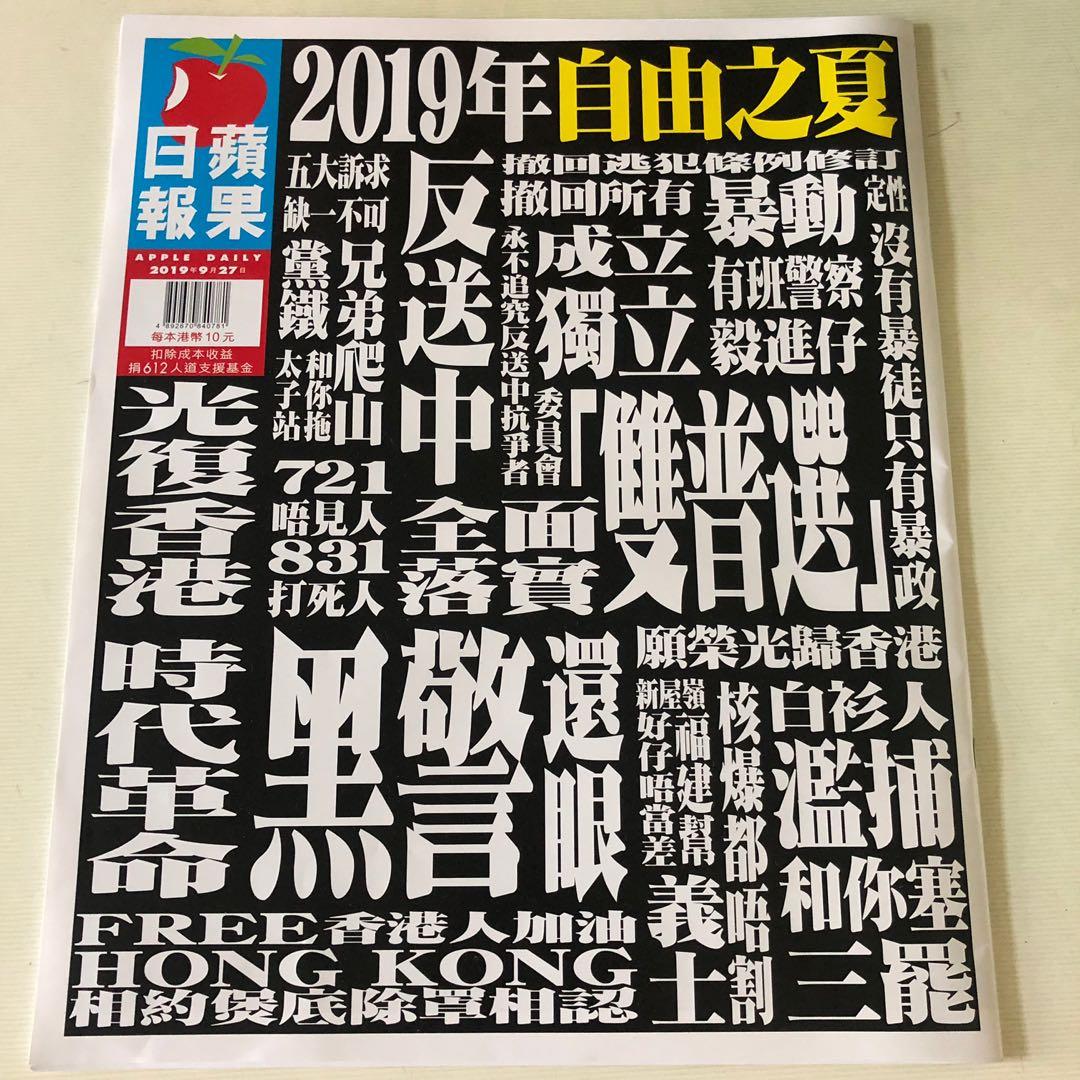

靖海侯:苹果日报是香港传媒的典型,上面分析的这些特点,只会在它身上体现得更充分。修例风波中,其报道都是预置立场的,这方面只要看看它在每篇新闻报道面前加上的标签就能明白。其扮演的角色,是集聚反对势力和反对声音,放大反对势力和反对声音,制造更多的反对势力和反对声音。他们甚至刊登黑暴运动的海报,把自己作为反对运动的一员深度参与了。那个时候,与其说他们是一个媒体,还不如说他们就是其中一支力量,且是衝在最前面的力量。他们因黑暴起而亢奋,为黑暴宣传呐喊、保驾护航,利用在香港尚存的巨大影响力裹挟了无数市民进来。那个时候,看看他们的报道,任何人都不难发现苹果日报想要的就是香港更乱、暴力更多、局面更复杂。而如果当时没有苹果日报这样的媒体,黑暴未必如此猖狂,以为社会有多支持,特区政府未必如此被动,以为自己有多失败。但这些选择性的报道甚至是刻意的扭曲报道,又有多少经得起实践和历史的检验呢?!

李敏妮:在2019年之前的幾年,我是蘋果日報的忠實讀者,每天追看他們的網上新聞,因為我以為我們的理念一樣,是為“民主”奮鬥。直至2019年6月修例風波爆發,看到蘋果如何煽動暴力對抗,把暴力運動說成是「逆權運動」,以漂亮感動人心的標題,挑動無數熱血的“香港人”走出來反抗,我就醒了,亦決定不再幫他們寫文章(2018年中開始,我以自由撰稿人身份幫壹週刊寫人物故事)。

由1995年創立以來,蘋果日報以譁眾取寵的圖片,口語簡單化的新聞報道,及後的“動新聞”,霸佔本地市場,最後成為讀者人數最多的報紙,至今“培養”了幾代香港人。一代一代的香港人都感染了這媒體的病毒,認為:政府無能;北京邪惡,要以內地人取代香港人;大陸人隨處大小便,暴發戶可憎,優才要來搶我們的飯碗;自由無價,中國要奪走我們的自由,香港人要上街反抗!潛移默化,這就成為我們香港人普遍的思維,2019年的風波只是一個場景,讓這些被蘋果培植出來的“憤怒妒忌恐懼”爆發出來。以前我很生氣有人形容蘋果是毒果,現在我看到了我的無知。

靖海侯:您的亲身经历和深刻感触,是有说服力的。

3. 什麼原因導致傳媒在報道中變得偏頗?他們這種取態對社會有甚麼影響?

靖海侯:我在上面其实已经给出了这个问题的答案。要补充的是,媒体是市场主体,有经营需求,但在香港,因为资本的“野心”甚至来源的“不清不楚”,这些媒体并不以营利为主需求了。其背后的金主把他们变成了“武器”,以撩拨支持者情绪的方式刺痛建制者的神经,为了达到这一点,他们只有选择偏颇。当然,我们不否认这些媒体的从业者中,也有围观人群,也有属于自己的职业理想,但这样的个体在大的环境中,是不可能按照自己的节奏和准则工作的。他们或许是“斗牛士”,其实只是取悦“斗牛场”观众的演员,他们被所在媒体利用的成分远远大于他们利用媒体的成分。

李敏妮:記者都是看蘋果長大的,擁抱他們的“思想”,蘋果成為傳媒所崇拜“勇敢無懼”的偶像,加上蘋果獨大,編輯及記者每天一開始工作,就先看蘋果有什麼頭版,然後跟進,新聞工作者怎能不受他們的報道牽著走? 先不說2019年的風波背後有否外國、台灣的資助,有沒有傳媒是收了錢“工作”,大部分記者入行都懷著鋤強扶弱的心志,擁抱“民主自由”為至高無上的價值觀;同時由於長期的荼毒,包括來自蘋果、不同傳媒、香港記者協會、以及近年的網路KOL的影響,記者認為邪惡的一方是中國,要褫奪香港的自由,因此他們要為自由民主發聲,終於爆發出2019年的偏頗傳媒災難。再者,本地記者很多是缺乏分析能力和世界觀,加上在殖民地長大,不太認識中國歷史,與中國沒有感情,只看到長久以來香港及國際傳媒對中國的負面報道,於是對中國有很多誤解和仇恨,很自然報道便變得偏頗。

由於傳媒扮演領導社會的角色,他們的偏頗報道對社會影響非常大,荼毒公眾令他們憎恨政府和大陸,延續香港的動盪不安。受荼毒的不單是年青人,就連一些平日不理政治只聽收音機的阿公阿婆也變得反政府,把仇恨延續下去。

4. 香港的傳媒好像離了軌,走歪了路,怎樣才能扭轉呢?

靖海侯:香港传媒乱象是香港固有社会生态的恶果。媒体属性异化,政治属性恶化,均源于香港社会生态的失衡,他们只是香港黑暗森林中的一棵树而已。国安法后,林郑月娥强调要正本清源、要拨乱反正。林太的这一认知基本抓到了香港问题的病灶,也是我所认为的铲除香港传媒病根的法门。

李敏妮:我們媒體的使命是找尋“真相”,過程中我有很大的體會和反省。有時候,我以為自己已經找到真相,明白了一些事情,但原來我還是不明白。香港的傳媒在我1996年入行的時候比較簡單,就算一窩蜂是恐中的,都是比較單一。今時今日的傳媒,複雜到一個地步,令我感嘆「香港真是一本難讀的書!」。政治的鬥爭引發很多畸形的傳媒現象。一些在臉書出現的黃藍“媒體”,他們根本不是做傳媒的工作,只是發放批鬥式的發文,指罵另一邊政治陣營,內容如文宣一樣,撕裂社會。這些“傳媒”利用煽動性和簡單短小的內容,極速吸引公眾成為其會員,收集足夠的人數,便可以輕易煽動民情。這些媒體背後金主是什麼人,是幫香港還是害香港不得而知,你說複雜不複雜?

靖海侯:这就是我说的“媒体属性异化、政治属性恶化”。对于传媒职责,内地讲新闻舆论48字使命,其中两点便是“澄清谬误、明辨是非”。对香港来说,如果“一国”与“两制”关系都不清不楚,大是大非都立不起来,何谈明辨是非?!要解决香港传媒脱轨运行的问题,就必须搞好香港最基本的宪制秩序和社会秩序的基本建设,从基本法到新闻自由,从行政立法司法关系到公务员宣誓、议员资格,从什么是公营机构到什么是教师操守,每一个基本概念都要重新厘清。香港一天对这些基本概念和常识没有正确认知,传媒就会无所适从甚至肆无忌惮,继续在原有路径上无所顾忌地肆意狂奔。所以解决香港传媒的问题,需在传媒之外解决。唯有此,才能把握治标治本之策。

李敏妮:「港版國安法」真是靈丹妙藥,在6月30日生效後,不單止反對派主要人物紛紛退出政壇,所有牛鬼蛇神的傳媒立即收斂,昔日的意氣風發不見了。例如週三警方拘捕了參與立法會初選,意圖癱瘓特區政府而涉嫌違反國安法的53個攬炒派,在警方記者會上,記者們再沒有以前的歇斯底里的“盤問”,語氣乖乖的問問題,做好本分只為了解實情, 這就是從法治解決了問題。另外,我們也要從教育入手。學校要教中國歷史、公民教育,重建年輕人對國民身份認同,也要加強基本法教育,尤其是闡明中央有監管香港的權力。這裡確立起來,不可撼動了,記者才會心服口服,不會一見到中央介入香港的事務就拿起筆作刀槍。

5. 在改變傳媒的過程中,政府有它的角色嗎? 政府可以做什麼改變傳媒呢?

靖海侯:香港回归23年,问题不断以至恶化,根本原因在于政治失序,并由此导致社会失范,传媒的问题亦因如此。失序与失范的责任,港府不可推卸,有些方面甚至难辞其咎。长期被被动作为,有限作为的理念自缚手脚,港府已错失了很多改革时机。

李敏妮:香港政府在傳媒的問題上真的很被動。回歸後,反對派與傳媒合力起動反政府情緒,可是政府沒有作任何行動改善情況,長期捱打,漸漸成為弱勢政府。

靖海侯:港府施政当是全方面、全方位的,必然会涉及传媒,其角色天然有之。如前所述,解决香港传媒的问题,需要系统施治,再不能走“头疼医头脚疼医脚”的老路子。要推动香港传媒的改变,我认为,至少要有几步:1.为政治立规矩,即确立并巩固香港的宪制秩序;2.为社会立规矩,即按基本法和香港法律重新确认市民应有的权利和义务、自由的空间与边界;3.为新闻立规矩,即对从业者的职业操守、新闻报道的规范要求、法律惩戒的制度体系予以健全完善;4.为传媒立规矩,即解决“传媒不能碰”的问题,能用法律手段确保其回归媒体属性、消除政治属性。

李敏妮:您常常能夠用宏觀的角度,清晰地看到香港的問題,反而土生土長的香港人仍然蒙在鼓裏。政府真的需要為傳媒行業立法,例如成立“假新聞法”、以及立法防止惡意的“起底”行為等。立法絕對不是干預新聞自由,反而能夠提高傳媒的質素,吸引人才,令整個行業健康發展起來。現在藍營的人只會看親建制的媒體,黃絲只看黃媒,因此大家只看到事實的一部分。各自歸邊的傳媒只會令整個社會繼續撕裂,由(非法)“佔中”開始已經成為土壤,“栽培”了一些報導偏頗的黃藍網媒,把傳媒質素進一步拉低。長期下去,人們不會再信賴傳媒,失去了公信力的傳媒,又怎樣發揮帶領社會的作用呢?

靖海侯:在香港几年,我深深感到港府官员对传媒既敬畏尊重,又害怕提防。或者说,港府表现了太多的谦卑,且没有在管理传媒上表现出足够的担当,他们自己对于什么是新闻自由都尚存在认识上的误区。要改变传媒,港府需要展现魄力与行动,放下心结,敢于施政。

李敏妮:自由是有底線的,不是一句新聞自由,便能夠凌駕一切道德,令傳媒工作者站在道德高地。蘋果日報常常揭露人家的私隱,但當人家揭露它旗下記者的私隱時,就要上“頭版”被公審。種種傳媒霸權之下,嚇怕了政府官員,都不敢批評傳媒。同意您說的,長痛不如短痛,政府應該立下決心,針對現在傳媒的問題立法,杜絕傳媒的不當行為。新聞工作者不可以用新聞自由作盾牌,遮蔽不道德的行為,政府要先搞清這個邏輯,才能夠理直氣壯行動。

靖海侯:对。一言以蔽之,港府首先要解决“怕”的问题,然后才有“治”的可能。

6. 教育機構,包括大學新聞系,甚至市民,又有他們的責任嗎? 他們可以做什麼去改變傳媒?

靖海侯:传媒首先是一个平台,承载各方声音与观点,反映社情民情,解决信息不对称的问题。真正在传媒上“唱戏”的就是一个一个具体的“市民”,他们可以是大学教授,也可以贩夫走卒。但选择让谁“上台”、给什么人“排戏”,就凸显了传媒的“私心”。所以说,香港传媒的问题首先是传媒的问题,其次才是传媒人的问题,再其次才是市民和教育机构的问题。市民和教育机构当然对传媒乱象有责任,因为正是他们为这些传媒乱象提供了素材和论据,提供了失范的基础和空间。或者说,在传媒问题上,毫不客气的说,大家都是“帮凶”。

李敏妮:“幫凶”這詞形容得非常貼切,有些大學新聞系更是播毒的源頭。舉個例子,一個前記者朋友是某大學新聞系的講師,她很欣賞那些示威青年、認為要用暴力才能令中央改變對香港的政策、自己也參加“be water”遊行、又支持“港獨”,我聽到心寒。 她的學系的其他講師,包括一名前壹週刊記者,更加鼓勵學生到示威現場做採訪,結果我聽說有兩名學生參與暴動,被警方拘捕。 有這樣的老師,會出什麼樣的學生?

靖海侯:所以问题是系统的。香港传媒的改变,需要传媒自己觉悟,需要港府给传媒确立规矩,同样需要在传媒里扮演“主角”和“配角”的市民提高警惕并作出改变。在这方面,我想大概有三个基本的方面:1.是否在太情绪化的情况下表达了不理性的意见;2.是否基于足够的知识和信息才得出相应的判断;3.是否只为自己负责。

李敏妮:我在想傳媒有沒有這個智慧去覺悟? 我認為中學應該開始公民教育科,裏面加入一些傳媒教育,培養學生要有批判思考閱讀媒體內容、提高他們對假新聞的意識、認識什麼是偏頗的報道等,令他們閱讀傳媒報道時更小心,不容易被洗腦。當這種偏頗傳媒發現他們的產品沒有市場後,會成為一個誘因令他們走回正軌。

靖海侯:就是要增强读者的“免疫力”。在苹果日报这样的媒体报道中,我们不难发现其与新闻主角存在利用与被利用的关系,甚至是有意利用和甘愿被利用的关系。而当二者有共同且不纯的动机,新闻事实一定是片面的,新闻真相是一定会扭曲的。长此下去,这样的媒体不会有形成真正的公信力,更不会得到市民真正的尊重。所以我们看到,香港社会每年对传媒进行评比时,苹果日报一般都排在后面。苹果日报需要认识到,其所谓影响力并没有给自己带来美誉;相反,其影响力在建立“审丑”的基础上的,在其新闻剧本里,是恶人、反派当道而非“正义联盟”。

靖海侯:市民需要想想,真的愿意在这样的剧本里扮演角色吗?不想“做个好人”吗?

李敏妮:其實現在最恐怖的是,有很多憎恨假新聞的網民,自己也很容易相信網上沒有事實根據而且不持平的流言,然後把此等訊息廣傳,沒有做到公民責任。市民有責任做一個“好人”,而不是讓自己的人生給低劣的傳媒擺佈,成為他們的“木偶”。

7. 為何傳媒的客觀性那麼重要?傳媒的報道怎樣才可以做到中立? 中立的報道又能否透視社會真相? 真相重要還是中立重要?

靖海侯:信息不对称是普遍的,传媒也不可能完全消除信息不对称,我们首先要承认任何传媒的客观性都有局限。一个传媒是好是坏,关键在于他是否追求最大可能的客观性,减少新闻报道与事实的偏差。传媒的客观性所以重要,是因为传媒以此塑造风气,市民以此评价传媒。这就好像任何一个人,不管他是黄是蓝,都不愿意被人欺骗和误导一样,市民对传媒的客观性要求,也一样是超越政治立场的。

靖海侯:报道中立的问题,是个伪命题。我其实认为传媒就不可能做到中立,也不会选择中立。得出这判断,还是因为任何新闻报道都有选择性,而选择这个不选择那个,就已体现了站位、好恶和主观倾向,包括明报、信报等。

李敏妮:由於我們今次的對話是真情剖白,那我便坦白了。說到這個偏頗話題,我要承認我在南華早報工作的時候,也是有選擇地放進自己的價值觀在文章中,意圖影響讀者跟隨我的想法。現在回想,感到非常慚愧。為何傳媒的客觀性那麼重要,這是由於記者的想法有機會是錯的。在我身上,有不少例子是多年後才發現當初的報道方向和所表達的價值觀是錯的,但已經誤導了公眾。

有關傳媒需要中立的問題,我自己思考了很久,得出和你相似的結論。傳媒不能夠完全中立neutral,否則文章訊息只會模稜兩可,讀者得不到清楚的分析。但是如不中立,我們又會返回原地,記者可以選擇性地報導,從而操控讀者的思維。曾經有人說過一句說話:記者是自己最好的監管者,代表其實沒有人監管我們,是我們自己監管自己;而所用的原則,你說的對,不是中立,而是中肯,意指公平、公道。 記者報導的時候,應該常常撫心自問:我們是否客觀(objective),有否做到中肯的報道?

靖海侯:我理解你说的中立问题其实是“平衡”问题,既有举证也有反证,呈现一个维度也呈现另一个相反的维度,且两者的比例、体量是合理的而不是失衡的。这种平衡当然不好驾驭,因为它并不是简单的1+1的问题。比如香港的政治光谱分布,我们可以说是6:4,也可以说是7:3,如果传媒能做到报道上的平衡,也应当是6:4或7:3的论据分布。但在香港,无疑,无论是黄媒还是蓝媒,都没有做到这一点。而在苹果日报上,这一不同论据的比例,往往都是9:1了。

李敏妮:和您對話很有意思,一邊對話一邊反思,中肯其實就是平衡(balanced reporting)。一個媒體在處理不同版面的時候也可以用不同方法做到中肯平衡的報道,例如在報導新聞時,需要收集不同人士,包括正反兩方,的意見(無論好與壞的意見),才能激發讀者思考,讓他們對事件作出公平的判斷。至於評論性質的文章,作者,無論是記者本身或是外來的評論員,應該考慮各方意見從而作出中肯的評述。若編輯收到一篇看似不平衡的文章,有兩種做法,一是跟作者商量作出修改,二是直接刊登,只要作者不是煽動不道德的行為便可,因為讀者可以了解作者的真正看法,論點公平與否自有公論。

靖海侯:香港市民对一些所谓“中立媒体”的定位,多有一厢情愿的成分。明报是中立的吗?信报是中立的吗?我看都不是,这在修例风波中体现得很充分。明报是反暴力的,却是一直否定港府的,其实质影响就是让人觉得暴力可以理解,港府决策才是病根。而信报的林行止在专栏文章中直接发出“暴力有利于GDP增长”观点,所谓中立更无从谈起了。可以说,“中立媒体”本质上都是“明中实右”。这里我不展开论述了,大家只要看看每次香港社会发生重大争议时他们的社评文章,就不难得出这结论。

李敏妮:完全同意。在2015年成立的香港01,標榜自己為一個“倡議型媒體”,口號是“是時候改變了”,給大眾的感覺是一個中立的媒體。它中立嗎?2019年的反修例運動是一塊照妖鏡,明明是示威人士在現場,01記者幫手假稱他們為“街坊”、“市民”,例如說“街坊”不滿警察執法,“市民”指罵警方,意圖令讀者感覺示威者得到民意支持,抹黑警察執法。很少見到01的報道指出示威者襲擊途人,對示威者隱惡揚善。2019年8月左右,01出了一篇社論,指責示威者的暴力,承認自己報道的不足,我當時以為他們懺悔了,怎知偏頗報導照出。為何會這樣?很多人相信,一就是媒體不是真心反暴力,一就是管理層不能阻止記者的取態,但編輯怎會不能要求記者更改稿件,或訓示他們不可偏頗?所以我認為前者的可能性比較大。 在2020年,01多了一些中肯的報導,尤其在國安法推出後更為明顯,但都是時黃時藍,反映這媒體是機會主義者,見到反對派沒落,便轉軚了。有黃有藍,還不是中肯?當然不是!這種模稜兩可的報導方式只會令讀者思考混亂,中肯不是以此方法達到的,而是整份報紙應該中肯。

靖海侯:香港01 的例子很典型。这方面有一个残酷的事实是,市民想要的真相和媒体想要的真相并非一个概念,前者是纯粹的,后者是不纯粹的。后者以选择性报道、社评或者刊发各自喜爱的评论员文章的方式,无时无刻不在传达自己的政治理念和社会主张。传递真相不是他们的目的,传递影响力才是他们所追求的。所以我才一直重申,在香港,压根就没有“中立媒体”。

李敏妮:您所說的非常真實,我的心也跳了出來,我也曾經反問自己,究竟我有否以媒體傳遞自己的政治理念,害怕不自覺地墮入陷阱。現在想,我可以做到的就是盡量避免。我常常會自省,積極避免我的媒體被標籤為黃或藍。可是在香港,不是黃的、不支持示威的、不反中的,便會被標籤為藍報,這就是香港辦報人的無奈。標籤對一個媒體的發展是危險的,如媒體只能吸引一種顏色的人閱讀,怎能帶領社會向前行? 辦報還有什麼意思?

說到真相,真相可能涉及一方是錯另一方是對,報道的時候又怎能中立呢?若中立,又如何表達真相呢? 其實傳媒真的不能做到中立,只要中肯便可。傳媒要以中肯的心去判斷事物,才能找到真相,中肯與真相是並行的。

靖海侯:很有意思的分析。

8. 一個媒體本身應否有自己對某些議題的立場? 例如支持同性戀和性工作、公民抗命、民主、支持政府及中央政府等。如社會上的事件或人物違反這些信念,在報導的時候應該怎樣處理才可以做到中立? 如果決定按照傳媒的既定立場對一些議題發聲,又怎能做到中立呢?

靖海侯:传媒不中立是必然的,也是无可厚非的。所以这么说,只因为香港传媒很发达,存在各种各样的传媒,是他们在集体塑造新闻的真相。如果市民只看一种传媒,那他一定有偏见,且会得出更具偏见的结论;而如果市民选择看不同的传媒,他就会评估真相在不同的传媒的分布,得出的结论也一定更为理性。传媒有立场、有态度不可怕,可怕的是传媒缺乏善意,刻意制造对立。

李敏妮:我認為傳媒可以對某些議題有立場,但這些立場不是跟隨社會風氣的,而是按著道德標準,亦絕不能違法達義。傳媒是帶領社會的,是社會的榜樣,若傳媒鼓吹違法,這個世界會變成怎樣? 例如香港的傳媒大多支持同性婚姻和反性傾向歧視立法,認為是民主的象徵,這就是跟大隊,沒有獨立思考的結果。又例如很多香港媒體會支持民主,但是如果民主要用暴力爭取,傳媒怎能盲目支持這種立場呢? 有立場不代表不中肯,只要立場是合乎道德便可。 如社會上的事件或人物違反媒體的信念,該傳媒可以放膽報導,若你的立場是光明正大的,中肯的,又何須懼怕呢?

靖海侯:传媒应当对所有议题进行开放,但应当是有限度的开放,这限度就是指我上面提到的规矩。你当然可以反对特区政府,但反对的当是其一项政策、某一个问题,而不能上升到推翻政府的层面。果然如此,那传媒就不是传媒,而是暴动者的一员了。遗憾的是,港府没有意识到这一点,他们以为传媒就是传媒;而这些传媒明知道这一点,却迴避这一点,一直做出暗度陈仓的行为。所以,我之前在靖海侯博客文章中提出,香港不少传媒体其实是政团,或者是政团的影子。

靖海侯:但传媒的履职动作和政团的履职动作当是不同的,很简单,管理要求不同。传媒可以批评政府,也可以按照既定立场发声,但传媒深度介入政治运动,如在修例风波中刊发黑衣人海报,就是越界之举了。传媒所应有的规范的报道,应是“是其是,非其非”,可以有所偏颇,但不能混淆黑白、颠倒是非。或者说,传媒应该首先给出事实,再给出态度和立场。

李敏妮:您對傳媒有很深刻的認識,是很有力而新鮮的看法,也衝擊我的思考,而且您非常坦率,跟傳媒學院老師所教的不同,但卻很真實:傳媒只要不黑白顛倒已經合格了。問題是我們認為黑的,他們認為白,大家的價值觀不同,判斷是非便不同了。我認為最終應該返回初心,問問自己支持的會否帶來一個和平有愛的社會? 爭取過程和手法又是否基於愛與和平?是的,放膽去做吧! 否則傳媒要閉嘴。

9. 近年,有所謂advocacy journalism(倡導新聞學),這種新聞機構或記者認為為了社會公義,他們可以採用非客觀的報道手法。香港有些媒體明顯就是採用這種手法。你認為這種新聞學觀念對不對?對香港有什麼影響?

靖海侯:2018年,内地指出了宣传思想文化工作的使命任务,即:举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象。香港不会有这样的指引。但内地这样的指引的积极作用,却是香港应该重视的。所以这么说,是因为香港社会戾气太盛、内耗太多、撕裂太重,发展到今天“泛政治化”后,更直接致使社会缺乏共识、无法同行,导致港府什么事也做不了、做不好。这样好吗?我觉得不好。

李敏妮:這真是一言驚醒,香港的傳媒在不知不覺下變成了“泛政治化”。近年,我越來越欣賞國內一些傳媒,他們非常專業,見到內地英文電視台CGTN記者劉欣到香港報導反修例示威,她不但勇闖示威陣地,這是不簡單的,因為大家見過香港的示威者如何在機場虐打國內記者,以及在街頭毆打說普通話人士;還訪問了一位年輕示威者,談到他為何參加示威,報導沒有嚴厲的批判,只把事實報導出來,非常持平寫實,在香港很久沒有見過這樣的報道。

靖海侯:没有人不追求社会公义,没有地方拒绝社会公义。但社会公义不能成为自己理解的公义,甚至把个人的私心私念套用为社会公义。香港一些传媒就常常用这种伎俩。他们攻击内地的宣传工作,自己却无时无刻不在做宣传工作。相比内地,他们报道的情绪化色彩更重。不同的是,内地传媒志在传递正能量、增强社会向心力,香港传媒意在传递负能量、加大社会离心力。孰好孰坏,一目了然。

李敏妮:有一次,一位做自由撰稿人的記者朋友與我爭論傳媒應否客觀,她不同意傳媒必須客觀,說現在有所謂advocacy journalism(倡導新聞學),我立即反駁,非客觀的報導手法已經不對,同時倡導傳媒已經不是傳媒,更像政治團體。 他們把社會公義凌駕在傳媒操守上,但這個公義是任由他們演繹的,是否真正的公義實在存疑! 舉例說,他們可以說爭取香港的普選是社會公義,但香港現時的政治環境是否真的適合普選? 若傳媒以偏頗的倡導新聞手法爭取普選,會否激起仇恨,引起社會亂局?這過程是公義嗎? 爭取公義變成違反公義是非常荒謬的。

在社交媒體當道的今天,比倡導新聞學更極端的“激進主義”(activism)的報導形式越來越普遍,而這些報道都是極度偏頗的,只報導事情的一面,目的是說服讀者作者認為是真確的事實,希望帶來改變,寫作的人被形容為“激進主義者”。有人認為真正新聞學是屬於激進主義,因為都是希望為社會帶來轉變,但我不同意。若我們接受激進主義的報道,任何人都可以操控讀者,這是非常危險的趨勢。

靖海侯:“蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑。”传媒是构建社会环境的重要一环。我们都可以想想,市民是愿意每天活在嘈杂的环境中,还是愿意每天活在清新的环境中,是愿意每天得到激励,还是愿意每天接触烦恼。我看苹果日报在报道自杀新闻的时候,也会在文章后面附上心理热线电话。这说明他们不是不懂得这一道理。苹果日报所以选择在政治报道上走偏执路线,正说明其想要的就是撕裂与内耗,就是香港保持不稳定状态。他们所扮演的角色,就是政治和社会负能量的代言人。

李敏妮:香港有頗多這些所謂倡導性媒體,包括立場新聞、獨立媒體、眾新聞、蘋果日報當然是表表者。他們自命品德高尚,實是“假清高”。好的傳媒是“俗世中的清泉”,他們卻是“污水”,令香港混濁。

靖海侯:您說的这些传媒,我们或许换一个词称呼他们:煽动性传媒。“倡导”二字于他们,“过奖”了。

10. 香港電台是公營電台,但在過去一年多被市民評擊報道極度偏頗,有意無意推動反政府意識,包括他們的時事節目以及新聞報道,政府應該如何處理香港電台的問題?應否取消港台的牌照?

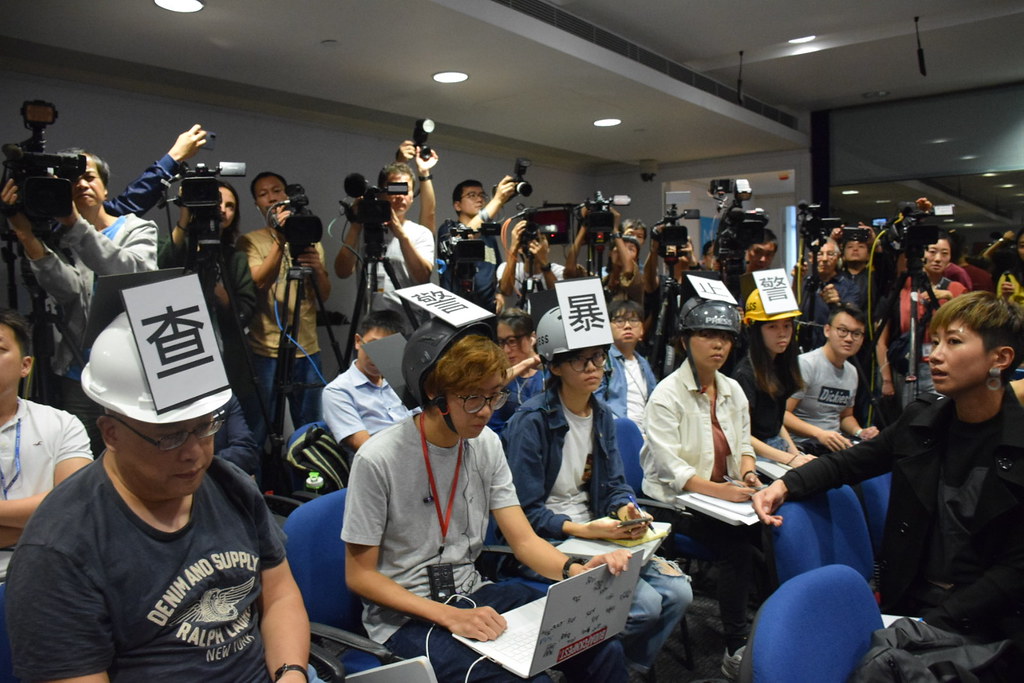

靖海侯:我是经历了整个修例风波,也曾到过大部分暴力运动现场。其间,香港电台对修例风波的报道,难言客观。那个时候,毫不客气的说,香港电台跟苹果日报一样,都成为黑衣人的喉舌了。我几次看到黑衣人见到香港电台的记者,都表现出各种亲切,而看到TVB则一脸怒气。作为公营电台,政府出粮的公营机构,这可以说是“滑天下之大稽”了。

香港电台的问题,不少香港朋友说是“政府养了一条狗咬自己”。而在我看来,香港电台缺乏最基本的职业道德,他们连苹果日报都不如。苹果日报尚且忠诚于自己的金主黎智英,而香港电台则属“卖主求荣”。或许有人说,这更突显香港电台的专业和操守,其逻辑是坚持了新闻自由和编辑自主。但我们要看真相,看修例风波中香港电台是否做到了报道上的平衡,是否对暴力和反暴力的声音都有客观的传达。明显不是。香港电台的记者能和黑衣暴徒“勾肩搭背”已经说明了一切。他们既不专业也不高尚,他们报道的不是新闻事实,而是在散布暴力的种子。

李敏妮:很好的觀察!問題正是港台沒有做到客觀報道。人們普遍認為官方媒體質素一定很高,觀點一定是對,但港台的記者剛剛相反。港台記者利君雅在記者會對特首林鄭的追擊式提問有關元朗721襲擊事件的視頻——重複說「尋晚你瞓唔瞓得著?」,當晚在網絡瘋傳,黃絲朋友拍爛手掌稱讚記者勇敢,我直指其非。俗語說:學好三年,學壞三天,隨後會上一位記者行家問林太:「很多市民問你幾時死?」 記者會後,利君雅成為傳媒女神,是其他記者仿效對象,帶動香港記者目中無人,政府更處於弱勢。

靖海侯:港府放纵港台太久了。国安法后,港府虽然已经开始对香港电台的整顿,但力度太小,行动亦迟缓。港府要有“我的地盘我做主”的底气。既然香港电台处长是公务员,那就按公务员规矩之;既然香港电台经费是财政拨款,那就以财政拨款施加影响。反对特区政府的传媒够多了,不缺香港电台一个。港府应该明确香港电台就是自己的宣传工具,其角色就是推动港府的施政。这方面,完全没必要扭扭捏捏。

李敏妮:香港電台須遵照《香港電台約章》運作,包括提供「準確而持平」的新聞報導及分析,可是港台一直以政治立場先行,作出偏頗甚至不實報道。約章亦規定港台需增加市民對「一國兩制」的認識,培養市民對公民及國民身份的認同感,但港台多次抹黑中國,心目中根本沒有一國,何來幫助市民明白一國兩制?港台明顯違反約章,但政府一直沒有監管港台,商務及經濟發展局局長邱騰華也只是間中批評一下,但每次港台員工都會用“編輯自主”做擋箭牌,反罵政府干預港台新聞自由,最後事件都是不了了之。 其實政府有兩種做法,一是理直氣壯指出港台違反約章,須全面改革,一是勇敢面對輿論,乾脆取消其牌照。

靖海侯:放任香港电台按惯性发展,只会固化物以类聚、人以群分的状况,让以后新加入香港电台的人也天然反政府,凝固香港电台反政府的文化风气。港府应当矫正这一局面、制止这一趋势。问问黎智英,他愿意让大公报的记者按照大公报的方式在苹果日报上写文章吗?至少我没看到过。

11. 整體上,香港傳媒欠缺了什麼? 本地傳媒的報道是否普遍負面,很少正面的新聞和故事? 傳媒應否這樣?

靖海侯:香港传媒欠缺的是理性,是对政治现实和政治规矩的准确把握。如果香港今天已经烂透了,官员腐败、民不聊生,我们会鼓励传媒站出来发声。但客观看待香港回归后的23年,事实并非如此。市民所享有的自由,城市发展的现状,总体上都胜过世界其他大部分地区。而香港能走到今天,正是由于其稳定了很久,且有国家作为坚实的后盾。现在,一些传媒要打掉这基础,要怂恿市民抛离这后盾,这不是要香港自我毁灭吗?难道真有人天真地认为,在“一国两制”下,香港可以闭关自守?

李敏妮:非常同意您說的,香港媒體的報道缺乏理性,而且非常執著,他們想香港變成心目中的烏托邦,可是這個烏托邦是大眾喜歡的嗎?是否只是空中之城,不切實際?大約兩年前,剛才提到的記者朋友說要開設一個網台,報導“港獨”的議題,當然缺乏組織能力的她沒有做到。我對她說,“港獨”是沒有可能的,雖然她知道不可能,但她說為何討論也不可以,指中文大學禁止學生在民主牆張貼“港獨”標語的事,這反映了記者如何缺乏理性。

另外,香港的傳媒很喜歡報導負面的消息,每天都是壞消息,這個世界沒有美好的事發生嗎?為何不可以報導多一點正面的故事?彷彿記者必定要找出“問題”來報導。揭露社會問題當然是記者的責任,但傳媒也可以報導激勵性的故事增加社會的正能量,例如一個外國人作了一首歌鼓勵香港,為何這不被報導?一個攝影師拍了一輯圖片,表達香港在黑暗中仍然發亮,也可以是新聞。

靖海侯:传媒报道负面新闻没有问题,问题在于出发点。如果报道的动机在于制造更大的问题,触发更多的负面,这种报道便是对社会责任的践踏。港府如果做得不好,那就指出不好的是什么,而不是要打倒港府。报道负面的目的,只有是为了让市民关注正面,且推动社会齐心协力走向正面,那才是负面报道的价值。

而且,香港一些传媒在报道上太宏观了,完全不顾政治现实,总是可以将读者的注意力引到政治体制上。这是传媒无知无能的表现。他们太高估自己了。香港传媒不妨具象一点,远离政治、接近政策,远离斗争、关切民生。治国平天下的事,不是他们所能担负的。

李敏妮:同意,香港傳媒似乎把自己的範圍收得越來越窄,每天只有政治新聞、政治評論、和娛樂新聞,只有少數媒體有民生故事。但是,人的生活真的只有這幾方面?為何不可以有歷史版面?為何沒有開設版面討論香港管治及政策?傳媒這樣只會局限了香港人的眼界,長久下去,讀者只會變得膚淺,人口質素持續低落,影響香港的長遠發展。

12. 你有沒有信心,香港的傳媒可以重回正軌?

靖海侯:我对香港传媒的期待其实很低微,只要做到守本分而已。也就是我前面说的,强媒体属性、去政治属性,不要具体参与社会运动。

能不能重回正轨,不在于香港传媒自己,关键还是看港府有无担当。香港传媒是生态问题,其自身已经失去了调整适应的能力。实现其净化,需要外力推动,甚至是矫枉过正。而目前港府要做的,就是厘清香港方方面面的一些基本概念,确立社会讨论的基准。在此之上,香港传媒即便是只报道负面新闻,也不会离题太远。

李敏妮:您說“我對香港傳媒的期待其實很低微”,您真的很坦白敢言! 2019年的動亂是一件令人憤慨的事,卻把傳媒的偏頗突顯出來,讓大眾關注黑媒黃媒的問題。 種種問題反映了香港的傳媒缺乏批判思考,忘記了傳媒應該幫助社會的初心,以及需要持平報道的道德操守。要扭轉這個局勢,政府必須從規管著手,同時改善公眾教育,讓他們認識傳媒的議題,提升讀者的獨立思維,提供土壤讓傳媒改變,帶社會走向正面思維。我對香港傳媒重回正軌是有一點信心的,但這可能是天真的想法,只是我一廂情願,現在唯有拭目以待,hope for the best.

本集對話,完。

圖片編輯:Sky

相關文章: