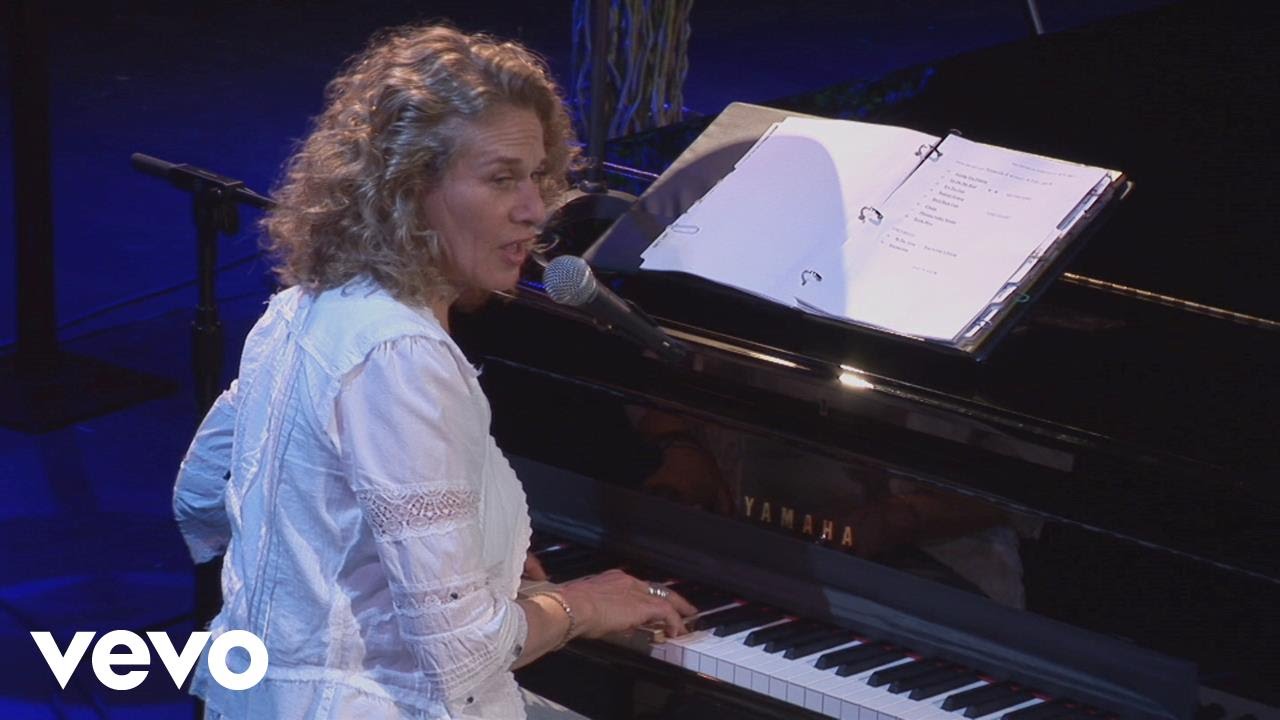

一直很喜歡這個版本的《Will You Still Love Me Tomorrow 》,不少中外歌手都曾翻唱過此曲。這個版本吸引我的原因,是演唱者的演繹、編曲、味道有別於其他版本。無論是美國的Carole King,還是林憶蓮版本,都是較為柔弱,卑微的期盼著答案,而這個版本,相對起那些憂怨與等待的,更來得洶湧與澎湃,直接與勇敢。

不敢說自己有多喜歡她的聲音,雖然曾經一直循環她的名曲《You Know I’m No Good》到崩潰的地步,可之於我,倒不如說只想窺視其痛苦的根源與心路。

Amy Winehouse艾米·懷恩豪斯(1983年9月14日至2011年7月23日),英國著名R&B、靈魂爵士、靈魂、流行樂女歌手。Amy Winehouse的嗓音滄桑苦澀、獨具特色,不僅在音樂上特立獨行,她本身驚世駭俗的生活方式也成爲大衆的飯後談資。她著名的蜂窩髮型不僅成了她的個人標誌,也使她成了衆多著名設計師的繆斯女神,其中最著名的應屬Karl Lagerfeld。

Amy Winehouse在2008年獲第50屆格萊美獎六項提名命中五項,分別是年度最佳唱片、年度最佳歌曲、最佳新人、最佳流行女歌手和最佳流行演唱專輯,成爲該屆格萊美獎的最大贏家,也成爲第一個獲得五項格萊美大獎的英國歌手。同年獲得第28屆全英音樂獎英國最佳女歌手獎。

可是她的一生如流星一現。Amy Winehouse遺體於2011年7月23日下午在其倫敦寓所被發現,年僅27歲。驗屍結果說死因是由於她突然戒酒戒毒速度過快引起身體產生毒素致死。

不少人曾這樣的形容她:這個醜女人、標誌性的蜂窩頭、粗黑的眼線、瘦的成精、煙不離手、粗口、吸毒。。。

我剛開始對她沒什麽感覺,只覺得造型很是嚇人,還吸毒摧殘自己的身體搞的破敗不堪的樣子。。。據說她言行舉止極爲狂放,在格萊美音樂盛典上,對臺上的U2大爆F的粗口。。。可是一個人最怕的不是壞到每個人都憎恨(這也算是一種能耐!),最怕的就是沒自己的個性,或許說是一個藝術家不能平淡無奇,儘管私生活狂放不羈。當年在各大音樂雜誌上、甚至服裝雜誌潮流雜誌也很喜歡用她做典範,被稱做新一代It girl的接班人,潮流指數直升,DIOR有一期的fashion show就是以她爲設計造型。

Amy Winehouse的嗓音算是獨一無二的,聽到她的歌聲,自然就會想到Ella Fitzgerald,Billie Holiday等老牌爵士女伶和上世紀60年代像The Supremes那樣的老牌靈魂樂組合,而她的聲音中還綜合有Lauryn Hill和Macy Gray的味道。這些絕世又爵士的女伶都是有着很相同的特徵,不算漂亮的甚至醜陋如老巫婆般的外表,卻有着哀怨低沉簡直可以殺人的嗓音,每一個調子都是一個故事,讓人享受、讓人沉思、讓人感動。。。而自己的生命都在極盡華麗的演唱生涯中,最後以孤苦、落寞甚至悽慘的年老生活,或者自殺來結束,一生都在與毒品、病痛、情傷的折磨做抗爭。

Amy Winehouse絕對值得一聽!不少人聽她的聲音一定以爲是一位黑人歌手,可她的確是地道的二十來歲英國女孩。她的歌剛開始絕對有聽不下去的感覺,奇怪的調子,相當多的反拍,彷彿60世紀的嗓音,可是最後會中毒,覺得首首是經典!

以前跟一些樂友聊到一個觀點,其實藝人本身,在精神層面本就不必操持必需的規範。或許一個在生活中懷有各種衝突與矛盾、非議與個人罪惡的藝人,其負載更多痛苦與掙扎的靈魂,能創作出更融通人心的偉大作品。

我並不是要通過這些去解釋音樂人之所以吸毒的原因,我自始至終都理解與寬容這一切,不僅因他們爲我們帶來的精神果實,我實在同情他們,那些屬於他們個人的折磨與摧殘,都被不斷烙上黑色藝術的鬼魅燎煙。我嗜愛他們的一切,有時甚至恨不能在精神上與其共同痛苦。

反反覆覆聽着《Back To Black》裏那句歌詞:We only said good-bye with words/ I died a hundred times/You go back to her and I go back to us。。。作品清晰反映她在情感世界裡的掙扎。面對毒癮以及生活的挫折,她憤世卻還爲自己渺小、無能爲力一次次吞噬自信心,找不到自我寬恕的藉口,只好默默用音符假裝麻痹自己缺乏行動力的軟弱靈魂。臣服在毒藥的威嚴下自甘失卻,又貪嗜在解藥的抗性裏輾轉不眠。做安全感的囚徒,或強迫症的奴隸。

2011年,這個世界已經不再有Amy Winehouse了。我曾爲她的離去而沉默。她在盛夏時告別了人世。27年間,她用她低沉渾厚而富有情感的歌聲震撼每一雙耳朵,她的音樂裡有爵士的輕快,有藍調的憂鬱,有她面對人生的瀟灑與沈重。而這位女孩也從沒在乎過別人的眼光,她義無反顧追求愛情,也大膽穿上各種她喜愛的衣服,梳起她喜愛的髮型,她不被任何框架桎梏,她是獨一無二的。

然而,她的戀人卻帶她走進毒品與酒精的世界。後來的幾年裡,Amy 反反覆覆進出戒毒所,在她精神狀況不穩定下仍然被經紀人逼迫演出,導致她幾次在舞台上出現失序行為,Youtube上流傳種種她恍惚、失神的表演影片,而台下的觀眾發出噓聲與抗議。曾經她只是個單純熱愛唱歌的女孩,影片中的她卻只剩驚恐和悲傷。

一位誕生於英國倫敦的猶太女孩,Amy出生於普通工人階級家庭。和許多天才的藝術家一樣,她也來自單親家庭。母親性格軟弱,父親幾乎從來不在身邊。她9歲的時候,父母分居,她和母親同住。從此開始叛逆,13歲時開始出現抑鬱症徵兆。由於家人的影響,她小時候就迷戀上了爵士樂,而這時音樂成爲了她排解抑鬱的方式。2001年,她在好友Nick Shymansky的鼓勵下以自己的經歷創作歌曲。

在《What Is It About Men》裏,她控訴了她不負責任的父親。在厭倦了比她大七歲的初戀男友Chris後,她創作了歌曲《Stronger Than Me》,指責軟弱的男友,後來這首歌成爲了她的第一張專輯《Frank》的第一首歌曲。2003年發行了處女作專輯,受到了廣泛好評,被評論爲“a very old soul in a very young body”。她的製作人說18歲的她的歌喉像是飽經滄桑的老婦人,前途不可限量。

2005年,她遇到了除了她父親以外的另一個毀掉她的人生的罪魁禍首渣男Blake Fielder,從此他們密不可分。和她一樣 Blake也來自破碎家庭,並在9歲就嘗試過割腕。她在《Some Unholy War》裏表達了她願意和他在一起對抗世界。有一天Blake不辭而別,跑去和前女友複合。Amy的感情受到嚴重打擊,不吃飯、酗酒、吸毒過度,體重下降。在失戀後,有人選擇濫交,有人選擇變成工作狂,有人去讀博士,有人去信教,有人去閃婚,而Amy選擇了回到黑暗,把自己淹沒在毒品和酒精裏。

好友希望她去戒毒,但她非常抗拒,亦因此遠離了一起長大的好友Nick,而這個人可能是這個世界最愛她的男人。有一次在New York,從音樂人Mark Ronson的音樂室出來,在走路途中,她與Mark抱怨經理人和家人要她去戒毒,「they tried to make me go to rehab, and I was like no, no, no."」,Mark聽到後說「There's something catchy about what you just said. You want to just go back to the studio and like maybe try to turn that into a song?」他倆立即返回音樂室,寫歌一向非常快的Amy用了30分鐘便把這段經歷寫成了歌曲《Rehab》的曲和詞。

她來到了製作人Salaam Remi處,把她的感情寫成歌曲,就有了《Tears Dry on Their Own》:“他離開了,太陽落山了,我成長了,眼淚會自己風乾。” 接下來她回憶起和男友的故事,成爲了經典的《Back to Black》。 全身投入創作和錄音期間,失戀的痛苦似乎遠離了她。可這時,把她養大的奶奶突然去世,她又開始了暴飲暴食。藝術家用靈魂受傷的方式換來了優秀的作品。2006年,第二張錄音室專輯發表,使她登上了音樂的巔峯,成爲了炙手可熱的巨星,火到了美國,紅遍了世界。

在她大紅大紫的時候,Amy生命中的兩個渣男又回到她的生活。2007年,她和Blake複合並結婚。從小缺愛,尤其缺少父愛的Amy把自己的全部的愛給了這個男人,唯他是從,做他要做的一切,包括吸毒。大量吸食海洛因和可卡因,無法自拔,嚴重到沒有辦法在演唱會上完成演出,被觀衆噓,終於因過量住院。

本應該停下來療養戒毒,有報道指她貪財的父親卻以還有演出爲名拒絕讓她休息,最後在醫生的強烈要求下,Amy和Blake同時一起去戒毒。結果可想而知,不但沒有戒毒,反而在吸毒的同時開始自殘。不久後Blake被捕入獄,Amy再度崩潰。

2008年,Amy獲得第50屆格萊美四項大獎,並且是她童年的偶像爵士演唱大師Tony Bennett 頒獎。聽到偶像報出自己的名字的那刻,她像一個小女孩一般。她和母親相擁,此時她已經遠離了毒品,事情看似在向着好的方面發展。

可是她卻對她的好友悲傷地說:“Life is so boring without drugs…” 她的狀況急轉直下,開始神遊,與記者狗仔隊衝突。媒體開始公開地調侃她。2009年,她來到海邊療養。本來應該遠離大衆,精心休養,可是她的財迷父親認爲這一個賺錢的好機會,估計這也是猶太人的缺點吧,僱了一個攝影團隊全程跟拍Amy度假的全程。在這個期間Amy許多在沙灘的裸照後來流傳了出去。她的父親讓我人想起John Lennon的父親。約翰列儂的父親早年離開他,他的母親又改嫁,後來出車禍身亡。列儂從小在姨媽家長大。然而披頭士走紅,列儂成爲了大明星,而這位從未在列儂身邊的父親居然舔着臉利用兒子的名氣,出了單曲騙錢。

之後Blake出獄,他說:“I am a handsome fucking guy, I ain’t on heroin. I’m going to the gym a lot, I dress well. So what the fuck am I doing wasting my time with her ?” 2009年,Amy在結婚兩年後離婚。Amy把被離婚的感覺寫成了歌詞You Always Hurt The Ones You Love,可是再沒有機會完成這首歌。

2011年,Tony Bennett來到著名的Abbey Road錄音室錄製專輯Duets II,點名要和Amy一起合唱一曲Body and Soul。後來Tony在Amy去世後,後悔地回憶,他應該早和她說:“Slow down, you are too important. Life teaches you really how to live it, if you can live long enough。"

2011年6月,Amy在舞台上失常,沒有辦法唱歌,巡演取消。本來準備去參加好友Nick在7月24日的婚禮,可是在那前一天,她飲酒後再也沒有醒過來。This girl is gone forever. 直到今天,對Amy的輿論仍然褒貶不一,和小野洋子一樣,這麼多年過去了,依然有人在罵她,Amy也沒有多大的不同。

造成Amy的悲劇的第一個原因就是殘破的家庭,從小缺少父愛,母親也沒能做到一個母親的職責。孤獨地自己長大,期待可以依靠甚至膜拜的人出現,後來他的丈夫和父親出現在她的生命裏,可是她崇拜的這兩個男人完全不在乎她。當她仰視着他們的時候,他們卻把她當成一條狗來對待,在得到希望後又讓她絕望,讓她認爲Love is a losing game。

其次,Amy的悲劇,和另一位年紀輕輕就去世的女歌手Karen Carpenter一樣,媒體和大衆也起了推波助瀾的作用。在享受她天才的音樂的時候,人們也同時消費她的人格。狗仔隊的偷拍曝光、媒體的冷嘲熱諷、經理人公司的壓力,讓她更加無所適從,只能在毒品、酒精裏麻醉自己。

她在剛出道的時候說過,她只負責出好作品,並不會理會偶像形象。公眾的眼光其實是一種道德綁架,名人也有按自己方式生活的權利,所以我不喜歡有人稱Amy爲“毒后”,藝術是藝術,不要扯上藝術家的道德。

Amy的人生本來是部天才勵志片,最後卻活生生變成了戒毒宣傳片。有人認爲她之所以墮落,Blake、她家人以及媒體都是摧毁她的劊子手。

樂言

音樂是一種集合人文、地域、歷史、過去與現實,而又令人愉悅的藝術,這正是讓筆者樂在其中的原因。